В докладах коллег главное сказано, поэтому я могу ограничиться некоторыми штрихами.

Как известно, каналы восприятия любого человека, включая политиков, ограничены. Это выглядит как всего лишь одна октава среди всех клавиш рояля. Но в худших случаях речь не идет даже об октаве, используется лишь одна клавиша, один род аргументов. А аргументы оппонентов — попросту не учитываются, их не видят и не слышат.

В идеале мы можем работать по всей клавиатуре «мыслительного рояля», но для этого требуются усилие, умение и знание: модели, статистика, математика, детекторы. В реальности же мы сталкиваемся с некоторым отупением при принятии решений, упрощением картины мира, примитивизацией проблемы. При этом часто там, где видится злой умысел, на самом деле присутствует просто обычная банальная глупость, некомпетентность или безответственное упрощение.

Решения о необходимости пенсионной реформы принимались с опорой на данные 2016–2017 года, которые показывали дефицит Пенсионного фонда в 60–120 млрд руб. В переводе на доллары это меньше двух миллиардов долларов. Возникает вопрос — почему такой сыр-бор из-за такого скромного дефицита? Из-за риска его значительного роста через 5–7 лет?

Это меня наводит на мысль, что в тот период, когда вся страна была поднята на дыбы дискуссиями о пенсионной реформе, проходили какие-то другие, может быть, более важные, более фундаментальные процессы.

Аргумент увеличения когорты людей старше 60 или 65 лет понятен, но он не является критическим. Об этом Президент РФ недавно сам откровенно высказался ― что, наверное, 5 лет можно было все это не трогать, но через 5–7 лет с этим бы столкнулись другие руководители. Отсюда и вопрос — почему нужно было делать именно сейчас?

Конечно, мы видим, что у нас реально снижается количество трудоспособного населения (см. рис. 1).

Потому приводится аргумент, что якобы нам не хватает рабочей силы. Но мы одновременно видим, что показатели безработицы достаточно интересны: 4,1 млн безработных (5,5% от экономически активного населения). Но 22% — заняты неформальным образом.

А еще стоит посмотреть на нашу среднюю пенсию в 13 тысяч, как это выглядит в сравнении с другими странами. Это ― чуть больше 200 долларов по курсу (сейчас мы не говорим о курсе по паритету покупательной способности). В любом случае это ненамного больше так называемого прожиточного минимума (см. рис. 2).

Посмотрим с другой, более жесткой стороны: сколько получает российский гражданин (точнее, его родственники), разбившись в авиакатастрофе? Миллион рублей. Если найдутся меценаты и помощь региона, или какая-то исключительная ситуация, то это будет 2 миллиона рублей.

А сколько получает, например, родственник гражданина Европейского союза после такого же печального инцидента? Примерно 2 миллиона евро. При курсе под 80 к евро получается, что мы с вами все в 160 с лишним раз дешевле, чем гражданин Европы?

Означает ли это, что нам требуется в 160 раз меньше средств для того, чтобы прожить как-то старость «радостную»? Означает ли это, что мы в 160 раз хуже работаем, что мы в 160 раз хуже по производительности труда? То есть это явно вопиющая какая-то диспропорция, которая почему-то находится вне дискуссии.

Когда Т. А. Голикова работала в Счетной плате РФ, она откровенно обозначила один из аспектов проблемы:

«Ежегодно на создание информационных систем федеральных органов исполнительной власти тратится 103 млрд руб. Это видимые расходы… Одновременно скрытые расходы, которые не администрирует Министерство связи… это еще 90 млрд руб. Для чего, почему создаются такие информационные системы — никому не известно… У нас создано 339 государственных информационных систем. Если мы обратимся к тому, как они функционируют, есть ли на них информация в режиме онлайн, нет ли, — мы, к сожалению, увидим достаточно печальные результаты… Но мы не просто потратили деньги на создание этих информационных систем, мы еще и отправляем деньги на их поддержание… В отсутствие денег возрастает запрос на справедливость».

Позднее, уже в ранге вице-премьера, эту мысль Татьяна Голикова продолжила, сказав о «неэффективности 30–40% бюджетных трат». И это цитата не оппозиционного деятеля, а признание высокого правительственного лица, имеющего необходимую информацию. Речь, таким образом, о нескольких триллионах рублей. Почему решили «поправить что-то в консерватории», то есть поднять пенсионный возраст, чтобы сбалансировать пенсионные приходы и расходы?

Начну с того, что все, что делается в стране, все, что имеется, называйте это экономическими терминами или иными, ― это все можно классифицировать по четырем категориям. Есть та, где мы находимся в центре — мы лидеры. Это технологии в космической индустрии, ядерной индустрий, целый ряд факультетов и кафедр ведущих вузов. Это то, где у нас мировые достижения и первенство. Балет опять же и так далее. В спорте кое-где мы лидируем.

Есть вещи, которые мы используем в качестве франчайзеров (провинция). Мы же почему-то не можем сделать наши хорошие бистро, мы предпочитаем «Макдональдс», например. Соответственно, это означает, что мы предпочитаем часть добываемой там прибыли перечислять зарубежным собственникам.

Есть вещи, где мы работаем абсолютно периферийно — тоже неплохо, но, как говорится, не комильфо. И есть захолустье (см. рис. 3).

Это разделение проходит по отраслям, регионам, предприятиям, людям.

Что у нас на макроуровне попадает в центр — это наш топливно-энергетический комплекс и оборонно-промышленный комплекс. В итоге у нас получается огромная диспропорция между тем, что есть «центр» и «захолустье». Первое слишком мало, второе слишком велико.

Эта реальность отражается в том измерении, которое называют экономическим. Именно оно стало доминирующим сегодня, не будучи таковым в принципе, потому что мир сложен, жизнь сложна. Если сводить ее всю к ценам, капиталу, прибыли, то получится чрезмерная экономизация бытия. Это приводит к резкому сужению восприятия жизни, да и самой экономической реальности, и в критических случаях это кончается психиатрическими больницами.

На этой, «экономической», карте мира мы едва заметны. Собственно говоря, и Китай тоже мало заметен. Словом, от методики подсчета, от рейтинга зависит многое. То есть в восприятии и оценках важно не ограничиваться «одной клавишей».

Между тем за всем этим стоит более глубокая тематика, чем просто размер пенсии, чем просто даже срок нашей жизни. Это та проблема, которую поднимал уже более 130 лет назад Дмитрий Иванович Менделеев. Тогда было понятно, это еще при Александре III, что нам необходимо совершить рывок в развитии, потому что, будучи страной преимущественно аграрной, мы не сможем себя защитить от разных военных и экономических угроз. Крымская война еще была в памяти.

Да, были в это время у нас успехи в освобождении Балкан, давшиеся тяжело и с большими потерями. Но тем не менее видно было, как быстро растут и вооружаются Германия, Франция и Великобритания как гегемон того времени. И США.

Тогда были выдвинуты два серьезных предложения, в разработке которых принимал участие Дмитрий Менделеев. Первое касалось диспаритета цен на аграрную и промышленную продукцию, за счет которого нужно было перекачать значительную часть населения в город для работы на фабриках и заводах, которые будут производить необходимые индустриальные товары.

И была еще вторая мысль — по какому вектору направить развитие образования. Менделеев подчеркивал: «Нам нужно побольше Невтонов, чем Платонов», то есть побольше технически образованных людей, инженерных, нежели гуманитарных. А при имевшейся системе образования получилось не совсем, так сказать, пропорционально. В том числе потому, что есть сильная связь между гуманитарным образованием и склонностью скорее к досужим разговорам, чем к конкретной позитивной деятельности.

Эту же проблему решал фактически Сталин. И программа индустриализации Советского Союза опиралась на ровно то же понимание угроз, что и при Александре III. Угрозы того времени были очень жесткими. Моделирование наших коллег из Санкт-Петербурга показало, что если бы в 1917–1918 году к власти пришли другие партии (эсеры, меньшевики, кадеты) или та или иная разновидность военного тирана, то мы вступали бы в мировую войну и получали бы агрессию, интервенцию против СССР не позднее 1933 года. Поэтому идея «или нас сомнут» — это было очень жесткое понимание того, что предстоит.

И ровно этой тематикой занимался Николай Дмитриевич Кондратьев: он, изучив итоги Первой мировой войны, отчетливо понимал, что совершить такой рывок — означает для СССР сделать некое жертвоприношение. Жертвоприношение не в смысле человеческих жизней, человеческой крови, а жертвоприношение в смысле доли накопления. Хотя в той ситуации это сопровождалось и жертвами человеческими.

И напомню, в итоге доля накопления тогда у нас достигла 35–40%, а ближе к военным годам — до 45%. Это означало, что люди, которые работали активно тогда — а там было гораздо хуже с пенсией и со многими другими социальными благами, — они ради своих детей, ради своих внуков, ради будущего поколения эту жертву и принесли.

Вот такие цифры означают суть сегодняшней развилки. Мы сейчас имеем темпы роста в 1,5% и норму накопления в 17%. А нужно нам, чтобы справиться с теми вызовами, которые есть уже сейчас и обострятся в ближайшем будущем, — нужно, без всякой лирики, под 35% норму накопления и темпы роста в 4–6%.

Вернемся собственно к пенсионной реформе. Был и есть целый ряд других инструментов, которые никоим образом не были обдуманы и использованы при решении той проблемы, ради которой начали пенсионную реформу. В частности, денежная база. Мы — страна, живущая на обескровленной денежной базе. У нас норма монетизации, условно говоря, на 100 рублей товаров ― примерно 42–45 рублей денег.

Когда начался кризис 2008 года, тогда многие наши эксперты из правительственной команды говорили «мы должны помочь Соединенным Штатам». То есть там снижают процентные ставки, а мы — повысим на самом деле. Или — там делают дополнительную эмиссию, а мы должны здесь поприжаться. Это хорошо изучено М. В. Ершовым (см. рис. 4).

То есть и по такому инструменту, как процентные ставки, мы видим в России такой странный подход. На каждом шагу и каждый день мы имеем в России не что иное, как всестороннюю эксплуатацию. И «возрастная реформа пенсий» — тоже акт усиления эксплуатации.

В стране сейчас примерно 20 триллионов рублей у населения, мы сейчас не говорим об их распределении по верхнему и нижнему децилям… мы говорим в целом, более 20 триллионов рублей. У государства — чуть меньше. У бизнеса — порядка 30 трлн. И те, и другие, и третьи хранят свои активы в банках, у которых более 80 триллионов активов. Но банки сейчас направляют на инвестиции порядка 15%, а пару лет назад ― менее 2% активов.

Однако инвестициями не занимаются в необходимой мере и госкорпорации! И мы не говорим здесь об эффективности их инвестиций. Юрий Вульфович Бялый показывал слайд, где видно, что инвестиции в основной капитал у нас ниже, чем были в 2012 году.

Правда в том, что рост у нас непосредственно связан с объемом инвестиций: есть рост инвестиций ― будет рост через 3 года, не раньше. Нет инвестиций — не будет и роста. Падение экономического роста в 2014–15 годах было связано с тем, что еще в 2012 году ведущие наши, прежде всего государственные, корпорации резко снизили инвестиции. Такова правда жизни.

А еще более глубокая правда состоит в том, что к 2000-му, за 90-е годы, мы упали в два раза по объему ВВП, а потом лишь к 2010 году примерно восстановили уровень 1990 года (опять-таки, я говорю в общем плане). Но с тех пор мы с вами топчемся на месте. Рост инвестиций за этот весь период меньше 4%. А рост реального ВВП за почти 10 лет — 1,5%.

При этом корреляция между ростом ВВП и выпуском денежной массы — практически 99%. Есть деньги — есть рост, нет денег — нет роста. Организм не может жить, если у него нет кровообращения или очень мало крови по сравнению с потребностями. Но эта дискуссия сейчас практически свернута, ушла из повестки дня.

В 2008 году западные страны провели «политику смягчения денежной массы», по сути, выпустили значительную денежную массу и довольно безболезненно преодолели тот кризис. Мы же решили здесь поступить очень жестко, по-монетаристски.

Но как экономика может развиваться при нынешних соотношениях рентабельности производства и процентных ставок?! Только очень небольшой сектор сейчас имеет возможность обращаться к банковскому сектору за кредитами. Все остальные — зажаты. Ну и под 60% инвестиций, которые у нас сейчас все-таки есть в частном секторе, — это инвестиции за счет собственных средств. То есть всем (населению, промышленности) четко сказано: «сами, сами, ищите деньги сами».

На самом деле есть возможности увеличения темпов роста экономики до 4%, до 6%. Это не какие-то пожелания, не «хотелки», ― это совершенно реальные расчеты. Можно без каких-либо радикальных изменений и негативных последствий увеличивать приросты и денежной массы, и средств на социальную политику, в том числе и на пенсии.

Расчеты наши показали, что за счет применения всего-навсего двух решений, опирающихся на две идеи, пенсия могла бы быть увеличена без каких-либо ущербов в два раза минимум и без всякого увеличения возраста. Идея первая связана с цифровизацией, а идея вторая связана с пониманием того, что такое «рента» ― не только рента природная, которая уже давно изымается государством и направляется на другие цели, а есть еще такая вещь, как «рента гражданства». Все эти расчеты также сделаны, и они имелись у тех, кто принимал решение (см. рис. 5).

На самом деле мы теряем многое, опираясь на большую совокупность мифов. Есть мифы, скажем, о необходимости профицитности бюджета, есть мифы о недоступности наших золотовалютных резервов ― о том, что невозможно из них изымать средства на развитие, потому что это вызовет инфляцию, есть мифы вокруг налогообложения прибыли. В общем итоге мы имеем колоссальные возможности экономического развития, но их неиспользование связано опять же не только со злонамеренностью кого-то или корыстными намерениями, а во многом с недообразованностью, а еще более точно ― с господством некой мифологии. Потому что эта парадигма ― страшнее, чем даже злоумышленные намерения, хотя мы видим, что они тоже имеют место быть в нашей жизни.

И последнее. О самом страшном из того, что произошло. Из того, что я говорил, следует, что из всех возможных вариантов реформы взяли самой простой, соответствующий тем мифам, догмам экономического мышления, которые господствуют. Вариант, соответствующий тому образовательному набору, который есть у людей, принимавших это решение.

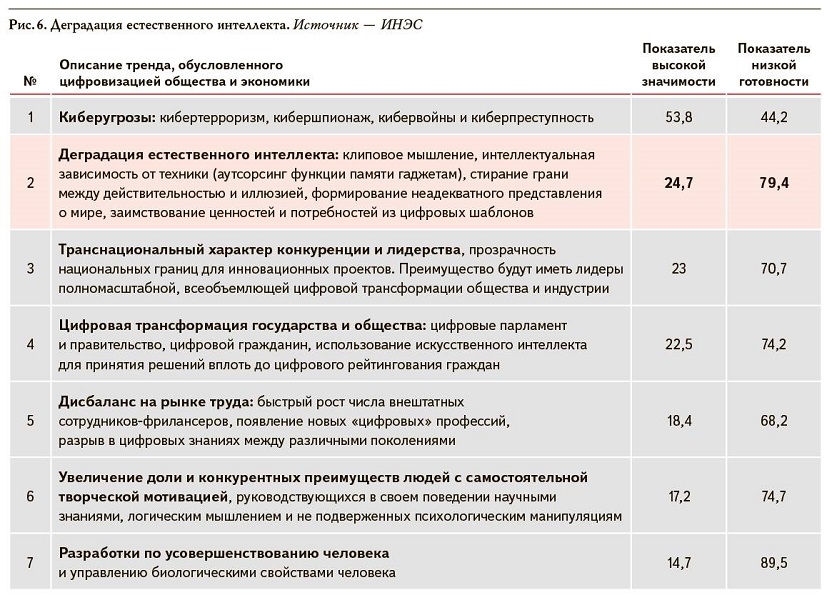

О чем речь? Сошлюсь на итоги исследования, которое мы проводили в 2018 году среди промышленных руководителей. Мы исследовали их готовность к цифровизации. В этой цифровизации главный риск — это, конечно, кибербезопасность. К отражению киберугроз мы более-менее готовы, а вот вторая проблема, которая вылезла из этого исследования ― я повторяю, это оценки промышленных руководителей (то есть, это уже люди, находящиеся в очень серьезной фазе зрелости и ответственности) ― это проблема деградации естественного интеллекта.

Это означает, что мы имеем уже массированный процесс изменений типа грамотности — письменной, логической, основанной на определенной культуре, в конце концов, на некоей все-таки классической системе образования, — в пользу другой грамотности, где логики остается мало, где господствует клиповое мышление, где заимствуются схемы решений из компьютерных игр. И это уже совершенно другая ситуация и проблема — угроза массовой деградации естественного интеллекта. И к ее отражению мы не готовы. И это не полномочия промышленности только, это — сфера ответственности государства и всего общества (см. рис. 6).

Понятно, что в этой ситуации нас ждет еще довольно большое количество сюжетов, которые мы не рассматривали, но с которыми мы неизбежно и болезненно столкнемся. И это будет означать, что нам потребуется не только борьба с пенсионными и прочими разного рода извращениями, но и борьба за то, чтобы не деградировал наш естественный интеллект.

А пенсионная реформа, увы, — частный случай именно этой проблемы. Которая, конечно же, требует отдельного и гораздо более обстоятельного обсуждения.

Благодарю за внимание.