Мне говорили: «Ну чего Вы так паритесь с какими-то угрозами гуманизму в XXI веке? Да нет никаких угроз! Да это всё совершенно другое».

Потом начались эти ковидные безумия. «Да это всё „бабки“ стригут!»

Потом безумия начали нарастать. «Слишком много „бабок“ стригут!»

И никто никак не хочет понять, что это по вашу душу пришли. А заодно хапнут 10–15 триллионов долларов (тоже неслабо). И укрепят возможности еще сильнее изымать вашу душу. Но это по душу пришли.

А те, кто не верит в это, давайте назовем то, что хотят изъять, человечностью. Вы не видите, как ее изымают? Каждый день я это вижу. В каждом следующем поколении это происходит всё более и более радикально. И никто не хочет признать, что это точка сборки, это тот общий фокус, описание которого, понимание которого позволит иначе взглянуть на все происходящие процессы.

В чем задача и что должно произойти после вот этой транзитной фазы трансформационного процесса, когда он уже оформится в полную мощь? Люди должны обнаружить себя постлюдьми и сказать: «А что, почему бы и нет? Why not?»

Могут ли для начала обладатели реликтовой человечности хотя бы понять, что и как осуществляется под предлогом заботы об их здоровье, безопасности, культурном и социальном процветании?

К сожалению, это всё не так просто, как кажется, потому что одно дело констатировать такую подчиненность всего — от ковида до Афганистана — одной-единственной цели, она же осуществление вышеупомянутой трансформации. И совсем другое дело — рассказать людям на адекватном их пониманию языке о том, как именно осуществляется эта многоликая и донельзя недобрая трансформация.

На каком языке сегодня надо это рассказывать? На языке мифа о погибели — притом, что миф будет транслироваться «туземцам»? Тогда мы работаем как раз на создание гетто. На языке, предполагающем распутывание чудовищно запутанной, сугубо специальной трансформации? Но есть ли этот язык, может ли он быть в принципе создан, зачем его создавать, для кого?

В последние десятилетия политологи, такие как покойный Бжезинский, но и не только он, а затем и ориентирующиеся на этих политологов журналисты с удовольствием стали использовать сложные математические термины для описания общественных процессов.

Сначала на вооружение был взят термин «турбулентность». Мне приходилось пару лет заниматься этой самой турбулентностью, неравновесной термодинамикой, уравнениями Навье — Стокса и многими другими сходными вещами. Я понимаю, что когда Бжезинский говорит «турбулентность», а за ним это повторяют замечательные журналисты, окончившие Гарвард или не оканчивавшие даже Гарвард, то они ничего не понимают в том, о чем говорят, но им и не нужно. Им зачем-то нужно все это назвать турбулентностью.

Потом количество естественно-научных этикеток, используемых в общественных науках, стало стремительно расти. Это же нельзя не заметить! Заговорили не только о бифуркациях (не понимая ничего: что это за точки ветвления, где они возникают, как бифуркации связаны с неравновесностью процесса, с фазовыми переходами), но уже и о фракталах. Я уже слышу о фракталах! Я понимаю, что никто из тех, кто об этом говорит, о фракталах не знает ни-че-го: не мало знает, не чуть-чуть, а просто ничего. Но говорится это очень бойко.

К сожалению, для большинства обществоведов, использующих эти термины (надо еще понять, зачем), речь идет именно о наклеивании на общественные процессы красивых естественно-научных этикеток. У меня есть некое подозрение, почему это делают. Это делают понемножку, по чуть-чуть затем, чтобы потом у всех в сознании возникло приравнивание общественного процесса к естественно-научному: «у птичек то же самое», у них всё то же, что и в неравновесной жидкости.

А когда это станет одно и то же? Когда из человечности исчезнут воля, сознание, рефлексивность, ну и, конечно, какое-то тяготение к высшим смыслам, то есть духовный запрос. Вот если это всё изъять, тогда постчеловеческая антропомасса в каком-то смысле действительно ничем не будет отличаться от текущей жидкости. И тогда с ней эту трансформацию можно будет произвести окончательно.

Но сейчас вопрос не в том, как это потом применять окончательно к антропомассе. Сейчас дело в том, чтобы ненавязчиво, понемножку, косвенно внушать всем мысль, что это антропомасса, это не люди! Что тут нет ни свободы воли, ни непредсказуемости, ни странности, ни чего-нибудь другого…

Большинство людей, занимаясь общественной деятельностью, использует математические термины как этикетки. Меня, например, мои коллеги по первой специальности, обнаружившие, что обществоведы вдруг заговорили на птичьем языке с использованием этих терминов как этикеток, спрашивают: «А они зачем это делают? Они что в этом понимают?»

Люди, пытающиеся развивать настоящую синергетику, в которой профессионалу-то уже непросто разобраться, спрашивают: «А эти массовики-затейники, они хоть что-то понимают в синергетике? Они и впрямь имеют в виду какие-то неявные соответствия между их общественными начинаниями и содержанием синергетики — настоящей синергетики, на которой мы чуть себе зубы не сломали?»

Я отвечал своим коллегам и продолжаю им отвечать (я имею в виду бывших коллег, коллег по математическим занятиям), что большинство таких гуманитариев и общественных деятелей, говорящих о турбулентности общественных процессов, фракталах, точках бифуркации, синергетических парадоксах, хаососложностях и чем-нибудь еще, не имеет в виду ничего содержательного — им просто нравятся слова. А их подталкивают к этому, одобряют эту «феню», потому что нужно приравнять человечество к антропомассе.

Соответственно, все эти люди просто выхолащивают из всех математических терминов любое мало-мальски серьезное содержание, превращают эти слова в этикетки и наклеивают их на те или иные общественно-политические процессы только из стремления продемонстрировать интеллектуальную исключительность. А то ведь произнесешь: «классы», «революционная борьба», «конфликты», «союзы», «консенсус» — скажут: «Дряхлый человек!» То ли дело: «фрактал», «синергетическое хаососложное уточнение»…

Я знаю людей, которые просто специализируются на том, что записывают слова, выучивают, а потом впаривают определенной когорте бизнесменов — наших, например, которые очень любят подобное слушать. Так нравится, когда всё непонятно и умно.

Большинство тех, кто использует эти термины, устроены именно так, и, увидев сходное в иную эпоху, жители прежней, пестрой, ироничной Одессы, вздохнув, сказали бы просто: «Ну и пижон! Пижон — что делать?»

Теперь по всему миру таких «пижонов» с докторскими диссертациями или особыми статусами завелось очень-очень много, и их никто пижонами не называет. Их гордо именуют продвинутыми авангардистскими исследователями, исследователями, стоящими на переднем крае или современной обществоведческой науки, или современной общественно-политической практики.

Но, наряду с таким немалым количеством иначе сейчас именуемых пижонов, есть и немногие, относящиеся к названным красивым словам с полной серьезностью. Стивен Манн не пижон. Он беспощадно вглядывается в протекающие процессы. И его поощряют в этом те немногие, кто прямо связан с американским бэкграундом той же Демократической партии.

Так вот, эти немногие понимают, что трансформация предполагает системное наращивание процессов, действительно очень похожих на те, которые возникают в нелинейной термодинамике и в других дисциплинах. Эти процессы уже хорошо описаны. Если в достаточной мере людей оболванить и свести с ума, то хотя бы на горячее время их вполне можно превратить в антропомассу — и тогда действительно можно смотреть, где бифуркации, где реструктуризации, где точки новой кристаллизации или оформления нового качества, где фазовые переходы, как работает синергия, где возникают вихри, какие вихри, где это еще только достаточно податливая турбулентная среда, a где она еще и вязкая.

Всё это уже изучается меньшинством людей, которых я пижонами назвать не могу, очень серьезно и с прямой ориентацией на управление массивами существенно деформированных людей в критический период, в определенной фазе транзита. Те немногие, кто относится к турбулентности, бифуркации, синергии, фрактальности не как к красивым этикеткам, а как к средствам осуществления определенного управления в зоне, близкой к критической, в условиях, когда люди уже существенно сошли с ума, перегрелись от происходящего и одновременно опростились, они не терминами играют — они модели высчитывают.

Они знают, например, что в преддверии трансформации макросоциальная динамика, обычно именуемая историей, превращается из тяжеловесных неумолимых рельсов, по которым человечество катится в исторически обусловленную сторону, в некое ветвление.

Понимаете, пока процесс идет по этим рельсам, конечно, можно встать и крикнуть: «Нет!» Меня в свое время изумляло, что в одной пьесе (по-моему, Гельмана), поставленной в театре МХАТ, Калягин (очень талантливый актер, очень умный человек) вставал на пути идущего локомотива и говорил: «Нет!» То есть всем объясняли, что локомотив раздавит, и всё!

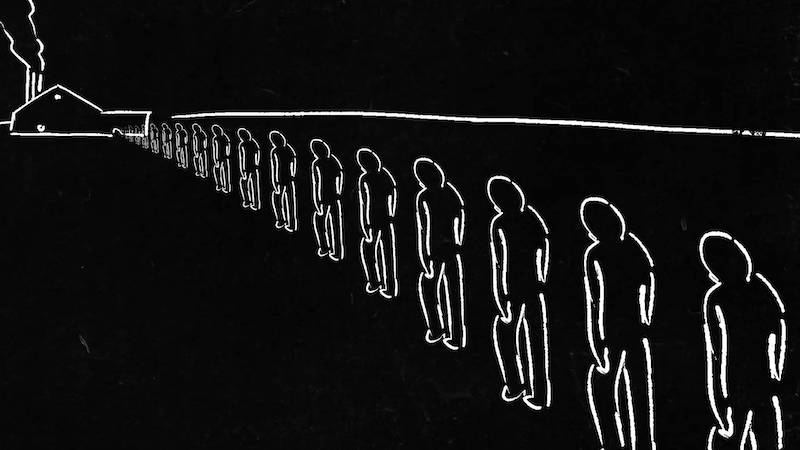

Альберто Бельтран. Мужчина бежит навстречу поезду, охваченному пламенем. Ок. 1940

Есть революционная ситуация, нет революционной ситуации? «Революционной ситуации нет. Если Столыпин преуспеет, так ее и не будет. И умрем, и никакого социализма не создадим… О, Столыпина убрали, дурака сваляли, гайки пытаются заворачивать чуть-чуть — недостаточно и одновременно грубо? Теперь мы видим революционную ситуацию!»

Так вот, те, кто осуществляет трансформацию, понимают, что они какое-то время ведут всё по рельсам, и всё путем.

А те, кто встает и кричит: «Нет!» — по ним этот поезд и прокатывается. Может быть, это героично, может быть, глупо. Может быть, глупо и героично. А может, просто героично, только всё происходит именно так.

Но движение по рельсам не может происходить постоянно. Если нужна трансформация, если нужно ею управлять, то в предкритической зоне, а потом в критической это будут не рельсы, по которым ведут процесс, это будет ветвящаяся система. И достаточно будет очень некрупных, правильно устроенных воздействий со стороны некрупных и правильно устроенных структур, чтобы это пошло не вот так, а по-другому… А разве это не так было в эпоху Поклонной и Болотной? Вот оно шло, они довели до критической точки — возник фактор, и это пошло по-другому. А разве это не так было в Донецке?

Весь вопрос в том, когда это уже предкритично и переходит в критическую фазу, а когда это еще движется по рельсам. Это решающий вопрос для тех политиков и аналитиков, которые видят, что трансформация запущена, и думают о том, через какие фазы она будет проходить.

Я, например, убежден, что все крупные неофашистские теоретики, или нацистские (или неонацистские, как хотите) ― они только об этом и думают. А почему, если мне не нравится то, что они по этому поводу думают, я не должен думать о том же самом? И почему об этом вообще можно не думать, если это так?!

Вот те, кто об этом думает всерьез, понимают, что в пределах ветвлений, миновать которые невозможно, всё происходит по принципу быстрого соскакивания с одной траектории на другую с огромными историческими последствиями. Потому что когда-то оно встанет на новые рельсы — и если это будут не эти рельсы, а вот эти, — то траектория окажется совершенно другой.

Теория микровоздействий на макросоциум в условиях бифуркации уже достаточно разработана, хотя, конечно, в ней много белых пятен. Отсюда, как мне представляется, следует очень многое в политическом, общественном, гражданском, стратегическом и даже экзистенциальном плане.

Во-первых, из этого вытекает насущная необходимость поиска доступного языка, распутывающего научные хитросплетения и не превращающегося при этом в мифологию для туземцев. Всё, что хоть как-то способствует превращению такого языка в мифологию, должно удаляться. Не выжигаться каленым железом, не уничтожаться физически или информационно — не надо всего этого. Просто, если вы хотите формировать другой язык, не интегрируйте в него эту мифологию. Говорят: «фейки». Это не фейки, это хуже. Это легко, а все легкое соблазнительно и убийственно.

Распутывайте эти узлы, не разрубайте их, не превращайте трагическую сложность процесса в «два притопа, три прихлопа». Вам кажется, что это убедительно, что под это какие-то массы можно поднять. Вот как вы их поднимете, так они вас и сметут, и потом сами себя растопчут окончательно. Это — «Слепые» Брейгеля.

А врагу очень хочется заполучить таких слепых в виде противника, то есть внедрить вирус деструктивной, простенькой, яркой мифологичности в сообщество своих противников. А потом назвать это сообщество толпой взбесившихся дикарей. И окажется ведь, что так и есть. Крыть нечем.

Значит, во-первых, надо искать этот язык. Этот! Вы меня слышите? Этот! Капля такого языка стоит дороже самых ярких, самых впечатляющих мифологических глупостей. И если, например, мне кто-нибудь скажет, что что-нибудь из того, что я дальше буду говорить по поводу развертывающегося процесса, касающегося медицины, генетики и чего-нибудь еще, недостоверно и граничит с такими мифами, — я десять раз скажу «спасибо» и еще сто раз буду это проверять, а не скажу, что это происки империализма или моих врагов. Только пусть серьезно докажут, что это неправильно. А там, где это правильно, пусть не орут по моему поводу: «А кто это такой? Что он говорит?» Кто такой — не важно, вы скажите — это так или нет?

Итак, во-первых, этот язык. Или он, или полный проигрыш. Причем такой проигрыш, который может оказаться не только проигрышем страны, но и окончательным проигрышем человечества.

Второе. Сам поиск такого языка должны организовывать какие-то сообщества, обладающие определенной структурой и готовые системно, структурно взвалить на себя тот непомерный труд, без осуществления которого язык не найдешь. Вы не можете один это делать или с пятью товарищами, потому что вам нужны люди, которые в определенной школе, определенным образом, по определенной методологии будут исследовать генетику, иммунологию, вирусологию, молекулярную биологию и еще десять дисциплин — и соединять это с исследованиями в других областях. Например, с подробным исследованием стратегии фармакологической отрасли — не только ее конкретной экономики и конкретных предприятий, но и всей стратегии этой отрасли, а также информационной стратегии. И делать это надо, изучая отдельные структуры и соединяя это всё вместе. Это кто должен делать?

Я знал талантливых людей, встающих на путь подобного одиночества. Сначала я видел, как у них чуть-чуть искривляются лица. Потом я видел, что у них как-то глаза становятся утомленно-астигматическими. Потом они переставали чистить обувь. Потом возникало точное ощущение, что у них брюки давно не глажены, а после этого и еще более серьезно повреждены. Потом начиналась какая-нибудь фигня: они начинали что-то упрощать, потому что точно понимали, что они не справятся.

И тогда им говорили: «О`кей, ты нам нужен. Мы тебя покажем в этом виде — кривого, косого и упрощающего — и скажем: «Вот! Вот они! Вот они, наши противники, а других нет».

Других нет? Нобелевские лауреаты, изобретатели вакцин — посмотрите на их лица! Это очень достойные люди, знающие, что говорят. Но они могут говорить, только танцуя от печки своей дисциплины, в своем сегменте.

И либо это надо собирать — а кто это будет собирать? (Дальше, собрали — а как это привести к общему знаменателю?) Либо надо создавать коллективы нового типа, которые выработают подход, язык и что-нибудь смогут протранслировать обществу до того, как разогрев сметет всё, и окажется, что действительно нужны только «два притопа, три прихлопа». До этого.

И тогда эти коллективы должны получить какую-то связь с какими-то сегментами общества, еще не потерявшими и не желающими терять вменяемость и интеллектуальное достоинство.

Значит, вопрос об адекватном происходящему языке — это вопрос номер один.

Вопрос о структурах — вопрос номер два.

А вопрос о незацикленности на прошлом — это вопрос номер три. Я всегда говорил, что занимался и буду заниматься советским наследием как фактором будущего и не понимаю, почему, если есть Heritage Foundation (Фонд «Наследие») в Америке, то нельзя иметь Soviet Heritage — советское наследие, советская альтернатива. Но ведь как фактором будущего, а не вообще.

Вы хотите учить детей? Ну, хорошо, сейчас кто-то их учит по-прежнему — мы и сами участвуем в такой работе, опираясь на отредактированные с учетом современности советские учебники. Но вы же не можете делать это через двадцать лет. И через десять уже не сможете. Значит, нужно писать новые учебники в новой методологии, с ориентацией на новое состояние общества. А этого мало, нужно это осуществлять на практике, потому что, пока вы не начнете это осуществлять на практике и будете только говорить, что вы разработали офигительные новые учебники, — это будет глас вопиющего в пустыне. И кто ими, этими учебниками, будет пользоваться? Старые специалисты?

Значит, вы должны это осуществлять на практике! Значит, вы должны создавать школы продвинутые! Вы должны иначе, лучше обучать людей и выпускать их в жизнь.

Значит, необходимо не только создание языка, не только создание структур, которые могут формировать этот язык, но еще и создание всей сверхсовременности. И не только ее создание в виде новых учебников и чего-нибудь еще замечательного, но и ее реальное экспериментальное осуществление.

Дальше, следующим пунктом, это всё надо суметь защитить. Вы создали этот альтернативный микромир, в нем и язык разрабатывается, и структуры единомышленников возникают, и живут они вместе, и всё опробуют и в школах, и где-то… Но вот вышло сорок мерзавцев, и они облили вас дерьмом, и все говорят: «О! И впрямь ведь!»

Значит, вы должны иметь возможность осуществлять антидиффамацию и вести информационную войну. Хотя бы так, как — на небольшом примере — это велось, когда один мерзавец-левак попробовал посягнуть на коммуну. Или когда стрелковцы вопили черт знает что по поводу того, что предатель — это герой, а те, кто его осуждает, — это на самом деле предатели. Они получили в лоб? Получили. И будут получать.

Но это же микросистемы, так? Нужно гораздо в большей степени соединять наличие структуры, способной разрабатывать язык, практически что-то воплощать и вести информационную войну (в том числе защищая себя информационно). Это минимум! В противном случае — всё, вы нежизнеспособны. А жизнеспособны будут другие — приходящие к этой «бифуркации» с очень злыми целями.

Я не хочу подробнее обсуждать в этой передаче все задачи, которые стоят перед теми, кто вознамерился создавать эффективные микрофакторы того типа, который я только что обсудил.

Я только хочу констатировать, что без их создания противостоять трансформации невозможно. И без точного понимания того, где рельсы, а где ветвления. Но я хочу сказать еще, что даже при понимании всех факторов и самой неистовой эффективной работе по созданию правильных микрофакторов, противостоять трансформации можно с вероятностью, не превышающей 3%. А 97% ― на то, что она добьет человечество.

Но на самом-то деле всё было не так. Ленин один понимал что-то в процессе, приехав из-за границы. Прожил в эмиграции черт-те сколько лет, приехал, один во всем разобрался. Никто не разобрался из тех, кто был здесь. Он один.

И не зря потом говорилось, что, если бы этого человека убрали, процесс пошел бы иначе. Конечно, он пошел бы в сторону простого развала. А какова была вероятность, что пуля Каплан попадет так, а не по-другому? И что Ленин выдержит эти сумасшедшие нагрузки, ну, скажем так, пять-шесть лет, а не один-два года? А какова была вероятность, что потом победит сталинский курс? Она в 1924 году была очень мала. И если бы не гений Сталина, включая полемический гений человека с сильным кавказским акцентом, то никакой Победы не было бы, и процессы пошли бы совсем по-другому. А если бы они пошли по-другому, то весь мир бы двинулся в другую сторону. Многие уже имели над собой некий фашистский купол.

Поэтому, когда мы говорим «три процента», «четыре процента», то это предполагает два обстоятельства.

Первое — это возможно при неслыханном напряжении воли.

И второе — это маловозможно, но возможно. Это очень сложная тема, которую не хочу обсуждать. Я просто знаю, что если бы фактора странности, воли и всего прочего не было, то и человечества давно бы не было.

Кроме того, когда ты борешься, напрягаешься, то это одно качество жизни. А когда ты сказал: «А, всё уже фатально предопределено», — то это не жизнь. Как говорил герой Достоевского, «это уже не жизнь, господа, а начало смерти».

Я всё это адресую не только другим, но и самому себе. Я твердо решил внести свою возможную скромную лепту в создание эффективных альтернативных микроструктур, способных к макровлиянию. И я хорошо понимаю, насколько неподъемным и проблематичным является то, чем я занимаюсь.

За пятьдесят лет руководства формальными и неформальными коллективами я понял, что если ты хочешь построить высокоэффективный коллектив, то тебе приходится вкладывать в такое строительство очень много времени и сил. И что уповать на то, что правильно организованный коллектив будет работать с достаточно высокой эффективностью при твоей минимальной загруженности, мягко говоря, очень наивно. То есть, наверное, так и должно быть, согласно представлению многочисленных специалистов по оптимизации производственной деятельности.

В любом учебнике по современному менеджменту вы прочтете, что правильный руководитель вначале что-то правильно организует и уходит в сторону, а оно потом само работает. А неправильный руководитель все время несет на своих плечах непосильный груз, раньше стареет, умирает и так далее. Говорится, — мол, и поделом ему, такому неправильному руководителю, надрывающемуся под этим грузом. Потому что этот надрыв порожден у него чем? Тем, что он бездарен, несовременен, не понимает, как устроен менеджмент, не знает его законов, и, соответственно, не может всё отладить. То ли дело, говорят, талантливый современный руководитель, который всё правильно организует и потом сидит себе поплевывает, вкушает от плодов правильно организованной деятельности. Как поется в песне Галича,

Дескать, он прикажет ей:

В песне Галича «она» — это электронная машина. Скажут: ну и что, что машина? Рабочий коллектив — тоже машина. Вы ее правильно соорудите, наладьте работу и отойдите в сторону, а она вас отблагодарит за то, что проявили способность в деле ее создания и отладки. Ну, то, что отблагодарит, конечно, это к бабке не ходи. Отблагодарит, еще как — всем отблагодарит: высокой эффективностью, наличием свободного времени, образующимся за счет того, что вы правильно всё сделали и отошли в сторону. А отойдя в сторону, вы можете заняться, чем угодно: можете болтать ножками, можете приехать в Москву и заняться не своими александровскими безумиями, а высокопроизводительной общественной деятельностью.

Ну что я могу сказать в свое оправдание? Могу, конечно, провести разницу между машиной, не обладающей теми качествами, про которые Ницше (я его не люблю, но очень ценю) говорил: «Человеческое, слишком человеческое», и людьми, слагающими рабочие коллективы и обладающими в избытке этим «слишком человеческим» всегда, а в нашу эпоху в особенности.

Я, конечно, еще могу сослаться на свой опыт близкого знакомства с лучшими позднесоветскими директорами крупнейших заводов, руководившими огромными коллективами, и теми постсоветскими директорами, которым почему-то захотелось что-то создавать, а не стричь воровские купоны. Я видел, как они вкалывают. У меня был один такой близко знакомый директор — гениальный, как я считаю, человек, очень высокоморальный, с одной ампутированной почкой, — который работал по девятнадцать часов. Он был организационный гений. Вот пока он так работал — коллектив был. А потом, когда некто, очень стремящийся превратить эту рабочую эффективность в воровство, осуществил некую трансформацию коллектива, — коллектив был сметен в ноль.

Могу, конечно, еще апеллировать к мировому опыту. И не только к опыту первого Круппа (который не хотел построить себе жилище отдельно от завода, хотя его жена сильно болела легочным заболеванием, а он ее очень любил, — он должен был дышать тем, что производит этот завод, и непрерывно держать руку на пульсе производства), но и к опыту гораздо более поздних директоров, которые этими рабочими нагрузками были буквально до дна исчерпаны.

Я могу еще сослаться на то, что те, кто не хочет, поднимаясь на последнюю вершину «топа», взваливать на себя эти чудовищные нагрузки и вращать эти колеса огромных организаций, просто жертвуя всем остальным, ― они после заработанных ста миллионов долларов отпрыгивают в сторону, строят коттеджи, воспитывают детей и занимаются философией. И таких людей где-нибудь в Соединенных Штатах очень много. Это просто уже отдельная генерация, отдельный субкласс людей, которые сказали: шло бы это куда подальше!

Но давайте я лучше просто покаюсь в том, что не соответствую тому идеалу руководителя, который описан в наиболее модных учебниках по менеджменту. И что мои, отличающиеся от описанных в этих книгах, методы руководства опираются не на подобные книжки (которые я, в силу своей дремучести, считаю крайне низкопробными и дурацкими, — они же, конечно, гениальны), а на живое наследство таких много раз осужденных людей, как Королев, Курчатов, Тамм, Ландау, Станиславский, Вахтангов, Товстоногов и многие другие. Товстоногов знаете как отвечал на вопрос, почему он кино не снимает? Он говорил: ну, снимать-то надо долго, нужно отойти от своего коллектива, а когда придешь, там уже никакого коллектива нет, там уже черт-те что и сбоку бантик.

В силу этого, если я верю в то, что говорю про бифуркации и микроструктуры, способные в определенных условиях оказывать макровлияния (а я, между прочим, уже всё-таки могу предъявить какой-то скромный опыт чего-то подобного и в виде передач «Суд времени» и «Исторический процесс», и в виде многого другого), если я в это верю всерьез, то я соответственно делаю крупную ставку на Александровскую коммуну, а тогда я посвящаю ей много времени и сил.

Пока что это никоим образом не означает моего отказа от московской деятельности. Просто меня слишком многие спрашивают: «А чего это Вы там так долго находитесь, а как же Москва и всё остальное?»

Я отвечаю: пока что, повторяю, это не проблематизирует моей московской деятельности, это сочетаемо с нею. Вопрос в том, что эта деятельность будет разворачиваться непредсказуемым образом и в сентябре, и в дальнейшем. Это зависит от набирающих ход макропроцессов, главный из которых, конечно же, ковидный. Если к сентябрю организаторы ковидного процесса обнаружат какой-нибудь очередной штамм коронавируса в дополнение к «дельте», «лямбде» и прочим, то спектакли в Москве будет показывать невозможно, и тогда я ограничу свою общественную деятельность такими передачами, как эта, а также постановкой следующих спектаклей, исследовательской работой, работой по реальному изменению людей, повышению их нынешнего уровня, приобщению их к методологиям, которые, к сожалению, ни в вузах и нигде не преподаются, и так далее.

Если же ковидизаторы подарят мне шанс на ознакомление московской публики с моими театральными работами, включая новый спектакль, который называется «Колыбель», то я этим шансом воспользуюсь. А заодно, скорее всего (опять-таки всё зависит от развития процесса), в чем-то вернусь к прежним форматам моей информационно-идеологической деятельности. Ведь как бы ни важна была ковидная проблема, на ней свет клином не сошелся.

В Афганистане происходит что-то и впрямь суперэкзотическое — угроза нарастает по всем направлениям. Еще и к Белоруссии подбираются с разных сторон. И с Турцией дела обстоят совсем не так однозначно, как об этом говорят люди, уверенные, что нам предстоит только сближение с Турцией, которая, дескать, откроет нам свои объятия. Дай бог, если б было так, но что-то я вижу другое. Так что все эти процессы надо обсуждать по-разному, не пренебрегая никакими, даже самыми малыми, шансами на недопущение совсем катастрофических результатов. И негоже ссылаться на то, что твой вклад в такое недопущение слишком мал. Надо делать всё, что ты можешь, причем по максимуму.

Кто-то скажет, что вероятность катастрофического развития событий на самом деле ничтожно мала, и что я сильно преувеличиваю эту вероятность, во-первых, потому что долго не был в благополучной Москве. И, во-вторых, потому что придаю избыточное значение протестным воплям, наполняющим никчемный и бессмысленный интернет. И что на самом деле власть решит все свои проблемы без сучка и задоринки, благоразумно наплевав на истерики плохо организованных и маломощных протестов вокруг.

Я мог бы в ответ на это сказать, что слишком долгое пребывание в «благополучной» Москве тоже ведь создает определенный крен в оценке происходящего. И что аналогичным образом рассуждали очень-очень многие месяца за четыре до того самого ГКЧП, чье тридцатилетие как раз придется на время выпуска этой передачи (к этому тридцатилетию я приурочил свою большую статью в газете «Суть времени»).

Но я в подобную полемику включаться не буду, потому что по-настоящему беспокоит меня вовсе не недооценка властью тех или иных угроз, исходящих от политических оппонентов, таких как КПРФ, или от мелких протестных групп, раз за разом демонстрирующих свою не слишком высокую политическую эффективность. Я убежден, что власть сумеет окоротить и среднегабаритных системных политических оппонентов, и уж тем более мелких внесистемных неформалов. И что, коль скоро весь политический процесс сводится к подобным каверзам оппонентов власти, то и впрямь ни о какой катастрофичности происходящего говорить не приходится.

Но в том-то и дело, что никогда в истории России, да и в мировой истории, власти не противостояли только оформленные антивластные структуры тех или иных габаритов. Власти противостояла ее собственная бездарность, двусмысленность и многое другое.

А также то странное диффузное неприятие, которое ни в какие структуры не оформляется, а подействовать может так, что мама не горюй.

(Продолжение следует…)

Сергей Кургинян