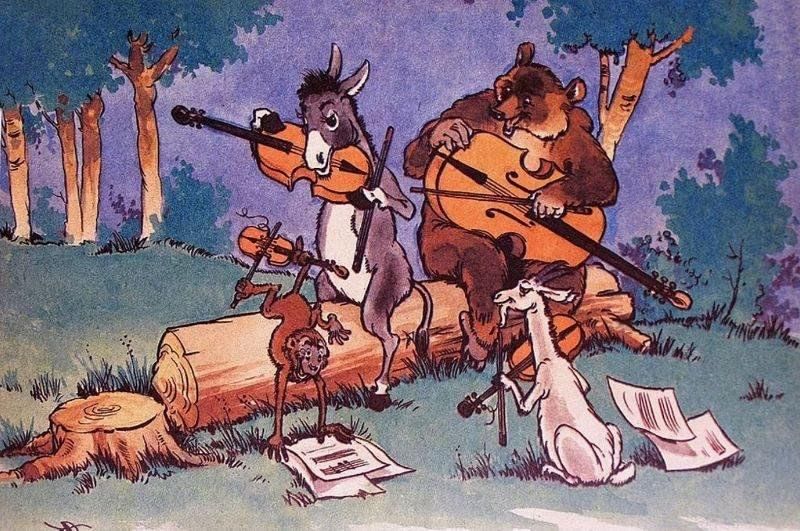

В системе школьного образования опять грядут изменения, но они, скорее, напоминают ситуацию из крыловской басни: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». В правительстве говорят о повышении качества образования, но могут ли предлагаемые для этого меры повысить его?

Рассмотрим, например, ситуацию с поступлением в вузы. Если при поступлении в вуз кроме ЕГЭ будет учитываться средний балл аттестата, то вряд ли это повысит уровень знаний абитуриента и качество школьного образования в целом.

Большой вопрос, кому оно сегодня по-настоящему нужно и нужно ли вообще. Мы уже не в той стране живем, где ценятся знания. В современной России важны навыки, прежде всего — навыки приспосабливаться и обогащаться. «Много будешь знать — скоро состаришься» — вот сегодня жизненное кредо успешного человека.

Что касается знаний, то в них могут быть заинтересованы, как это ни странно, те школьники, которые сдают ЕГЭ. Вот только это будут знания в очень узкой области — той, которая соответствует профилю выбранного вуза. Иначе школьнику просто не «вытянуть» программу обучения, которую как будто иезуиты составляли. Они же и к разработке ЕГЭ руку приложили. Современные школьные программы по ряду предметов настолько запутаны и усложнены, что освоить их все сразу — задача не из легких.

К тому же такая задача и не ставится: в большинстве случаев родителей интересуют не знания, а высокие оценки их детей. При этом оценки «добываются» зачастую не трудом школьников, а стараниями родителей, которые «выбивают» их из учителей, благо — система образования этому способствует. Кто бы что ни говорил, но школа сегодня — это сфера услуг, и «грамотные потребители-родители» знают, как их получить. Ведь учителя тоже люди, и ничто материальное им не чуждо. Кроме того, не все из них настолько принципиальны, чтобы рискнуть своим местом.

Неужели в нашем обществе у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что в российских школах после введения такого показателя, как «средний балл аттестата», не вырастут чудесным образом показатели по этому критерию? Вдобавок в девятых классах хотят отменить два экзамена по выбору (оставить только математику и русский язык), мотивируя тем, что учащиеся все силы бросают на те предметы, по которым надо сдавать экзамены, в то время как на остальные у них не остается времени. Скорее всего, здесь тоже образование не выиграет: наши школьники, в силу описанных выше причин, не будут утруждать себя усердной учебой.

Складывается парадоксальная ситуация: для оценки качества образования следовало бы проводить как можно больше экзаменов, охватывая все предметы. Вместо этого число экзаменов, наоборот, сокращают, объясняя это большой загруженностью детей. Причиной тому – засилье бюрократии. С точки зрения чиновника, разговоры о повышении качества образования и сокращении нагрузки являются его прямой обязанностью: это проявление беспокойства о судьбе государства и заботы о детях. Неважно, что эти правильные и приятные слова не соответствуют делам. Они призваны создать новую реальность, в которую должно поверить население. Своего рода виртуальную «халву», от которой во рту станет слаще.

В постсоветской капиталистической действительности иначе и быть не может: форма важнее содержания, а интерес индивидуума важнее общественного блага. Если во главу угла поставлен личный успех и материальное благополучие, то самыми важными в школе будут финансовая и функциональная грамотность, а не получение знаний в области наук. О духе просвещения можно забыть, и ждать открытий чудных не стоит.

Роман Якин, эксперт РВС