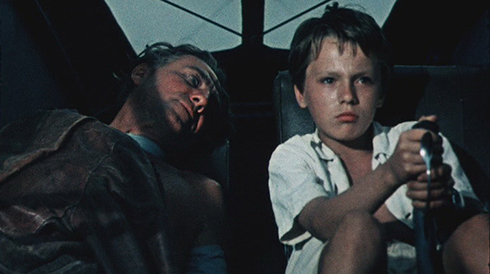

Кадр из фильма "Последний дюйм" 1958. Дэви ведет самолет.

Попался мне недавно в интернете интересный рассказ об истории создания фильма «Последний дюйм», снятого в 1958 году на киностудии «Ленфильм» по одноименному рассказу американского писателя Джеймса Олдриджа. И я, уже не в первый раз за последнее время, погрузился в размышления об этом фильме, хотя видел его в последний раз еще во времена Советского Союза. Странная эта штука, человеческая память, порой из ее глубин всплывает то, что происходило с тобой, или что ты видел много лет назад, и воспринимается это совсем иначе. Впервые я увидел «Последний дюйм» еще подростком в начале 1960-х годов. Тогда меня привлек захватывающий приключенческий сюжет, мужественное поведение главных героев в критической, смертельно опасной ситуации, а сейчас открывается совсем иной слой смыслов.

В фильме рассказывается об опытном, но безработном летчике 43 лет Бене Энсли, который один воспитывает 12-летнего сына Дэви. Бен любит сына, но обращается с ним по-мужски сдержанно, иногда с жесткостью, переходящей в грубость. Мальчишка тянется к отцу, ему не хватает его внимания, иногда простой похвалы за что-то хорошо или правильно сделанное. Но отец перебивается случайными заработками и полностью поглощен поисками работы, иначе не выжить.

Фильм начинается с того, что Бен и Дэви сидят за столиком в кафе при аэродроме и наблюдают, как на посадку неуверенно заходит самолет.

– Боится! – усмехается Дэви.

– Прикуси язык! – обрывает его Бен. – Это не каждому по плечу. Здесь всё решает последний дюйм.

Самолет при посадке переворачивается и горит, пилот погибает. На мальчишку крайне удручающее впечатление производит не только гибель пилота, но и то, что после этого всё идет так же буднично, и все ведут себя так, «как будто ничего не случилось».

Вскоре после этого Бен получает предложение выполнить очень опасную, но хорошо оплачиваемую работу – подводные съемки акул. Поначалу Бен категорически отвергает это предложение, ведь «каждый должен заниматься своим делом», но в конечном итоге вынужден согласиться.

Он собирается отправить сына к бабушке, а сам для проведения съемок готовится один лететь в безлюдную запретную зону, и о конечной точке его полета никто не должен знать. Под влиянием случайного стечения обстоятельств Бен меняет свое решение и они летят на съемки вдвоем с сыном.

Первое погружение с аквалангом Бен совершает для ознакомления с подводной обстановкой, а перед вторым погружением, уже для съемок, сын спрашивает его: «А кто-нибудь знает, что мы здесь?» Отец отвечает: «Боишься остаться один? Никогда и ничего не бойся, когда ты один. Запомни это». Такое восприятие Беном окружающего мира людей, как среды чрезвычайно враждебной и опасной, подкрепляется звучащей рефреном песней с приятной музыкой, исполняемой красивым голосом, которую можно было бы назвать хорошей, если бы не ее слова.

«Трещит земля, как пустой орех,

Как щепка трещит броня, … »

Катастрофа, мир вокруг рушится, но, тем не менее:

«… А Боба вновь разбирает смех:

– Какое мне дело до вас до всех?

А вам до меня?»

Это же гимн абсолютного индивидуализма и бесконечного одиночества! А еще в нем слышится какое-то затаенное отчаяние.

Во время второго погружения, уже закончив съемку, спасаясь от атаки акулы, Бен теряет камеру. Он всплывает и, немного отдохнув, собирается вернуться за камерой. Сын в панике, он предчувствует беду и умоляет отца отказаться от погружения. Но в море осталась камера с отснятой пленкой, а это большие, очень большие для безработного деньги. И Бен идет в море в третий раз, который стал для него роковым.

В третий раз Бен возвращается с камерой, но израненный акулами настолько, что едва может шевелиться. «Со мной, пожалуй, кончено. Но если не станет меня, не станет и его. Не найдут его здесь, или найдут слишком поздно», – думает Бен. И он невероятными усилиями воли пытается удержать себя в сознании. Дэви, выбиваясь из последних детских силенок, затаскивает отца в самолет. Каким-то чудом, используя указания отца, ему удается поднять самолет в воздух, долететь до аэродрома и посадить самолет. Им удалось спастись только потому, что каждый из них прилагал все усилия для того, чтобы спасти другого, близкого и дорогого ему человека.

В больнице, перед операцией по ампутации левой руки, Бен просит пригласить сына. Они недолго беседуют, и в конце Бен говорит: «Человек, наверное, один не может, не должен».

В конце фильма Бен и Дэви опять сидят в кафе при аэродроме и разговаривают.

– Неладно что-то устроено на этом свете. Это, кажется, единственное, что я понял. А нам ведь с тобой важно понять всё, до конца, – говорит Бен.

– До последнего дюйма, – отвечает Дэви.

– Хорошо, если ты сможешь. Не я – так ты.

Есть какая-то удивительная аналогия между трансформацией мировоззрения Бена Энсли (от «ничего не бойся, когда ты один» до «человек один не может, не должен») и тем, что происходит с нами сейчас. И аналогия не только в том, что произошло, но и в том, под влиянием чего.

После распада СССР общество в России в значительной степени атомизировалось, не востребованными оказались коллективизм, способность к объединению и солидарным действиям. Иначе не могло и быть в условиях стремления правящей элиты к ускоренному построению капитализма на обломках социалистического строя, когда проявились все «прелести» периода начального накопления капитала, из которого мы до сих пор не вышли.

Если при Советском Союзе система образования и воспитания была выстроена так, чтобы человек как можно больше знал и умел, то теперь его с детского возраста ориентируют на то, чтобы он как можно больше имел. И это понятно, ведь чем больше человек потребляет и чем больше таких потребителей, тем выше прибыль тех, кто продает товары и услуги. Критерием оценки человека стала так называемая «успешность», под которой подразумевается обладание как можно большими материальными благами. Широкое распространение получил циничный тезис: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» Устами Андрея Фурсенко (бывшего министром образования и науки РФ в 2004-2012 годах) было заявлено, что формирование советской системой образования человека-творца было ее недостатком, а сейчас «наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя».

Но вот грянула специальная военная операция, и выяснилось, что героически воевать может не человек-потребитель, а человек-созидатель, понимающий необходимость защищать им созданное и построенное, для которого Родина не абстрактное и ненужное понятие, а нечто бесценное. Оказалось также, что для форсированного подъема промышленного производства, и в первую очередь ВПК, не хватает квалифицированных рабочих, а также инженеров и конструкторов, тех самых «умных, которые бедные», что после советских времен утрачены или почти утрачены целые отрасли, например химическая, и это было признано президентом России, т. е. на самом высоком уровне российской власти. Однако с признанием ошибочности установки на формирование потребителя, а не творца, наша правящая элита не спешит. Как и с признанием ошибочности много чего еще.

С началом СВО увеличился поток добровольцев для пополнения наших войск, массовое распространение получило волонтерское движение по снабжению армии продуктами, медикаментами, снаряжением. Появился народный ВПК, участники которого, за рамками бюрократических процедур, изобретают, создают и отправляют на фронт то, что помогает достижению победы.

Получается, что так же, как преодоление смертельной опасности привело к трансформации мировоззрения Бена Энсли, так и трагическая необходимость и неизбежность начала СВО послужила толчком к преодолению тенденции на атомизацию нашего общества. Но это только начало.

Глядя на всё происходящее сегодня в мире, приходишь к выводу, что запущены очень мощные процессы самоуничтожения человечества. И вполне может наступить не какой-то мифический, фукуямовский, конец истории, а вполне настоящий конец вида Homo sapiens. Гибель капитализма неизбежна, но вопрос в том, похоронит ли он окончательно под своими обломками всё человечество, или будет осуществлен, как это ни банально звучит, прорыв к светлому будущему, где человек – творец, созидатель, а не потребитель и разрушитель, где человек человеку друг, товарищ и брат, где у каждого человека и всего человечества есть перспектива восхождения.

По существу, исторический период, в котором мы все находимся, и есть тот самый последний дюйм, благополучный результат прохождения которого ничем не гарантирован.

Вот к таким размышлениям приводят воспоминания о старом советском фильме по рассказу американского писателя.

Павел Мильхикер, РВС