Александр Дейнека. Под Курском. Река Тускорь. 1945

Выпуск № 2. 20 июня 2022 года

Я в первой передаче обсудил, что означает некий поцелуй, адресованный польским руководителем руководителю так называемой Украины, давно потерявшей уже свой суверенитет, но пытающейся об этом суверенитете всё время рассуждать.

И мне уже тогда было ясно, что нужно быть крайне доказательным в том, что касается актуальности исторических сюжетов. Что актуальная история ― это не история вообще. Что нельзя все современные события ― например, нефтяные войны или создание космического оружия ― выводить обязательно из того, что происходило во времена Древнего Египта или Древнего Шумера. Так ― нельзя! Современность обладает своей спецификой, своей уникальностью. Она всегда вводит в мир какую-то стратегическую новизну, и эту новизну надо учитывать. А находиться в плену у исторической предопределенности так же плохо, как отрицать историю и ее влияние на современность.

Ну так вот, каждый день после того, как я выступил и обратил внимание на эту смычку истории и современности, я проверял ― а прав ли я? И почти дня не проходило, чтобы поляки опять не начали поднимать всё ту же тему в разных ракурсах. Она для них носит невротически современный характер. Эта новая Речь Посполитая так же хочет добивания России, как и старая Речь Посполитая. Есть одна вечная Речь Посполитая. Когда она возникает из руин, как феникс из пепла, она хочет этого и ничего другого.

Повторяю, после первой передачи почти каждый день представители Польши так или иначе, под тем или другим углом обсуждали только одно — свое вмешательство в дела Украины, вот это Триморье, Междуморье, возможность создания очень крупного восточноевропейского блока, который бы противостоял России и т. д.

Так значит, получается, что это актуальная история, что это не наши попытки навязать истории актуальность, а одновременно с этим навязыванием еще и сказать людям: «Мало знаете об истории». То есть знают, конечно, мало, но на самом деле людям в определенных ситуациях и не надо знать слишком много. В определенных ситуациях детали русско-польских отношений ― это либо профессиональная историческая тема, либо тема для каких-нибудь дипломатов, да и то с трудом, либо для любителей. Что-то вообще народ должен знать о своей истории, но именно что-то и не более того. Он не может быть целиком в это погружен, пока не наступают определенные судьбоносные времена, когда вся эта историческая магма изливается из вулкана, оказывается не спрятанной на огромные глубины, в какие-то «дела давно минувших дней, предания старины глубокой», а вдруг начинает работать.

Збигнев Бжезинский называл подобное ― а у него были коллективы, которые этим занимались, ― просыпанием исторического времени, актуализацией исторического времени, способностью разбудить спящую историческую энергию. И именно это рекомендовалось сделать по отношению к разрушению Советского Союза, чтобы добиться того, что было названо победой без войны. Нужно было разбудить спящие исторические энергии. И я своими глазами наблюдал, как именно их будили.

Сразу вспоминается русская поговорка «не буди лихо». Как это лихо будили на протяжении всей так называемой перестроечной эпохи, как мастерски это делалось! Как в принципе, казалось бы, забытые детали армяно-азербайджанских конфликтов, абхазо-грузинских, конфликтов в Средней Азии и так далее, и тому подобное, как всё это вдруг всплывало из-под исторических вод на поверхность и говорило: «Здравствуйте, это я. Я такое же новенькое, такое же чистенькое, такое живенькое, как было 200, 300, 1000 лет назад».

Это свойство исторической памяти. Она актуализируется, и она никогда не исчезает. Можно попытаться запихнуть это в какое-то подполье, но потом это оттуда вылезает и начинает снова работать. В этом есть что-то и фатальное, и судьбоносное одновременно. Испанский крупный философ Мигель де Унамуно называл это соотношение экстра- и интраисторией.

Есть экстраистория, которая на поверхности. Она кипит, мы все обсуждаем, какой президент к кому приехал, что там происходит в Великобритании с королевской семьей, как именно сейчас выстраиваются какие-нибудь конфликты, где происходят войны и столкновения, и это всё газеты пережевывают и пережевывают.

А одновременно с этим в совершенно другом режиме работает интраистория, глубинная история, которая очень тесно связана с таким не слишком востребованным пока что в нашем обществе понятием, для меня наиважнейшим, как социокультурные коды.

Когда речь идет о биологической клетке, или о машинах, или о чем-то еще, то понятно, что такое эти коды, да? Это то, что записано в ядре системы, а система всегда делится на некое ядро и периферию. Вот есть такое ядро и есть периферия. И ядро живет одной жизнью, а периферия другой. Там по-разному течет историческое время. В ядре оно очень медленное, в периферии оно предельно быстрое. В периферии забывают всё на следующий день или через три дня, а в ядре помнят тысячелетиями. И совокупность социокультурных кодов и является содержанием этого ядра, а значит, настоящей идентичности или сущности того субъекта, который мы рассматриваем. И не важно, является ли он машиной, биологической клеткой, человеческим обществом. Это всегда так. Это общее свойство так называемой теории систем. Отнюдь не последнее слово стратегической мысли, но очень важное.

Этим много занимались на Западе. Мне сейчас, когда я веду эту передачу, вспоминаются работы такого Айзенштадта, который немало говорил об этих социокультурных кодах.

Люди из стратегической разведки или концептуальной разведки, или высшей разведки ― а таковые существуют в очень многих странах ― всегда, исследуя некий субъект, который ведет игру против них, а они против него, всё время интересуются, а каковы коды?

Советская разведка, да и имперская, тоже занималась этим, и последний руководитель КГБ Владимир Александрович Крючков, с которым я находился в близких отношениях уже после того, как он вышел из тюрьмы, куда он попал по делу ГКЧП, рассказывал мне что-то о том, как готовились психологические портреты, в том числе и семейства Кастро, например, и почему наш политический выигрыш на Кубе был тесно связан с тем, что эти психологические портреты были глубокими и содержательными. Но занимаются этим обычно империи.

Снова и снова буду подчеркивать, что для меня империя ― это сверхнациональное идеократическое государство. Всё. Это не государство ― поработитель колоний. Колониальные империи ― это вообще отдельное дело. Россия никогда никого не порабощала. Под русскую руку шли потому, что в других ситуациях было еще хуже, или потому, что было что-то родственное ― Переяславская рада, или потому, что происходили какие-то международные соглашения ― разделы той же Польши или что-нибудь еще в этом духе.

Вопрос о том, что наше и что не наше ― это глубочайший исторический вопрос и одновременно это вопрос политический.

Когда президентом России снова был затронут вопрос о том, Петр взял себе только «наше» или нет, или когда наши историки говорили о том, что в итоге раздела Польши мы получили лишь то, что нам причитается, то, с одной стороны, это так, а с другой стороны, конечно, у каждой стороны на это свой взгляд. Мы считаем себя правыми, а кто-то считает, что мы шьем лыко в строку.

Но это всё время живет. Это существует. Эти социокультурные коды, которые спят в большей или меньшей степени в ядре системы, потом берут и просыпаются.

И как именно Бжезинский осуществлял актуализацию кодов на территории Советского Союза, я очень хорошо знаю.

Я видел, как это всё просыпается в армяно-азербайджанских отношениях. Но ведь не только там!

Английская разведка специализировалась на том, как именно надо пробуждать коды, когда нужно управлять племенами. И в конечном итоге это всё идет к римскому «разделяй, чтобы властвовать» и так далее. Разбуди конфликт, оформи его правильным образом ― и управляй им! И ты будешь побеждать!

Англичане исследовали, как именно африканские племена, находящиеся в сфере их колониального господства ― зулусы или кто-нибудь еще, ― относятся к соседним племенам. А потом устраивали конфликты. Эта провокация конфликтов ― она вечна!

И ровно так же, я убежден, провоцировался армяно-азербайджанский конфликт, запустивший в значительной степени распад Советского Союза, или Советской Красной империи.

Михаил Врубель. Утро. 1897

Ровно так же пытались разбудить всё остальное. Всегда существуют не просто эмигрантские сообщества ― ну люди уехали, потому что их не устраивает то, что происходило в стране. Хорошо это или плохо ― отдельный вопрос. Живут ли они своей жизнью… Генерал Деникин говорил, что после того, как было поднято знамя над Рейхстагом и Советский Союз стал сверхдержавой, собственно говоря, а что мне дальше с этим так уж особенно воевать, вроде и драйва нет…

А у кого-то драйв был. И те, у кого он был, ― они, естественно, искали хозяина, покровителя, патрона, могучую силу. И эта сила была. Это были американцы, НАТО, кому-то более была мила Британия ― и так это всё и подверстывалось.

И когда это всё начинают будить, оно вдруг просыпается, и ты с глубоким ошеломлением понимаешь, что время другое. Что вот только что жили в мире, в дружбе, и что это были не пустые слова. Что, черт возьми, есть огромное количество смешанных семей, которые непонятно, как разделять! Но что «оно» вдруг просыпается, и дальше ты становишься либо силой, способной это назад усыпить (гипнотизером, который посмотрит определенным образом, и скажет ― спи!), либо заложником просыпания и всего, что за этим следует.

Нигде так мастерски, подробно и изощренно не будили спящее, как на Украине. Вот эта спящая русофобия, она же имела огромное значение в жизни тех, кто эмигрировал, кто Советскую Украину не принял. Но ведь многие приняли. Было видно: нас прямо упрекают силы, которые эмигрировали и говорили, что они такие русско-имперские (сомнительное утверждение, ну не важно), ― вот они говорили, «о, Ленин слишком много отдал». А те-то, украинцы, в это время думали: «Ёлки! Сколько мы получили… Стоит ли продолжать войну?! Если уж есть такая Украинская Советская Социалистическая Республика, член Организации Объединенных Наций отдельный, с языком и всем прочим, а может, так и лучше? Может, в империи-то и лучше?!»

И очень многим было понятно, что в империи лучше. Что нигде так хорошо не будет Армении, как в Советской Красной империи. И Азербайджану тоже. И Грузии. И Украине. И всем, и всюду. Во всех так называемых союзных республиках были национальные культуры, и эти культуры, оказываясь погруженными в огромный имперский, русский по своей имперской сути, субстрат, вдруг начинали плодоносить, они дарили своим народам то, чего никогда прежде не дарили.

Можно долго говорить о каком-нибудь эпосе, «Манасе» и всем прочем, но Чингиз Айтматов не мог вырасти без погруженности Киргизии в русский субстрат. А как иначе? И Абуладзе не мог иначе вырасти, и Иоселиани, и Стуруа, и Някрошюс, и многие, многие другие, об Украине и говорить-то тут нечего.

Это очень сложный вопрос о том, как работает историческая память, как включается историческое время, что это за второе время, существующее наряду с актуальностью.

Так вот, не только на Украине, но и в Польше это время было включено. А это два конфликтных времени, ибо польское время и украинское отнюдь не находятся в одном ряду. Украины вне русской истории и русского исторического субстрата не существует, или то, что существует ― микроскопично. Польша существует. Поэтому, как только Украина выходит из русского смыслового поля, из вот этого метаисторического субстрата, в котором она может жить, она попадает в другой субстрат.

Ни одна из таких наций самодостаточной не становится. И кому-то эти утверждения казались спекулятивными или избыточно заумными, или слишком не учитывающими глобализм, цифровую цивилизацию и прочее. Но теперь, когда это всё просыпается с польской стороны, и когда этому подыгрывают определенные господа на Украине, это же ясно. Что в русском лоне можно было жить, творить и развиваться. А в том надо будет подвергаться санации. И хочется быть съеденными.

Все эти суверенизации, порождаемые распадом Советского Союза, всегда были сомнительны. Но всё-таки все хотели получить национальные государства и думали, что они в этих государствах будут жить по какому-то национальному закону ― черт его знает, какому. Было ясно, что есть один народ, которому это было запрещено. Этот народ ― русский. В распаде империи до конца не предполагалось вообще жизни русского народа. И мне ли это не знать, когда в «лихие девяностые» произносилось непрерывно: «Что такое русская стратегия? Стратегия — это на 30 лет, а России через 30 лет не будет». Это произносилось со всех высоких международных трибун, ну, скажем так, не трибун, а на всех высоких международных посиделках и застольях. Этого ждали все.

Состоялся полураспад русской империи. Образовалась Российская Федерация. Она оказалась препятствием на пути окончательного решения русского вопроса или окончательного распада России. Это бесило очень и очень многих. И среди тех, кто наиболее сильно волновался по этому поводу, конечно, были и Польша в ее постсоветском обличье, и те силы на Украине, которые тоже мечтали об окончательном решении русского вопроса, ибо насаждаемая бандеровская идеология строилась на том, что некая, вообще-то невозможная, но ими выдуманная суверенная Украина сможет существовать, когда москали будут уничтожены до конца. Дескать, украинский вопрос решается в Кремле. Когда Кремль будет в руинах, тогда расцветет некая Ненька.

Она, конечно же, не расцвела бы, а была поглощена до конца теми, кто исторически вспомнил бы, как он ее уже поглощал. Если бы даже России не было, всё равно Украина была бы полем конфликта как минимум между Германией и США, а на самом деле между Германией, США, Великобританией, Францией, как ни странно, и Турцией. Ну, а Польша тут вне конкуренции.

Итак, время, прошедшее после первой передачи, показало еще и еще раз, что актуальное время существует. Что все эти бжезинские, унамуно, айзенштадты и прочие ― они не выдумывали некие умные бессмысленные теории. Они занимались концептуальными вопросами судьбоносного значения. Что в этих кодах заложено предназначение. Русское, безусловно, в первую очередь.

Кто у нас говорил про эти самые коды наиболее активно? Советник Бориса Николаевича Ельцина с большими проблемами по части зрения, философ и одновременно человек, пытавшийся заниматься математическими вопросами, Анатолий Ракитов. Он еще в 1992 году опубликовал статью о том, что нужно изменить коды русской цивилизации. Поскольку это же не только религиозные коды, но религиозные, конечно же, в первую очередь. Можно десять раз быть светским человеком и одновременно понимать значение религиозных кодов в истории той или иной… ну уж тем более цивилизации ― но, скажем так, огромной страны. Но ведь там и другие коды. Там и с языком безумно много связано. И с типом ментальности. И, например, с пониманием того, как выглядит соотношение между земной жизнью и высшей духовной жизнью, или, как говорится на научном языке, между трансцендентным и имманентным.

Я не буду обсуждать сейчас вопрос об актуальной русской эзотерике, тянущейся через века и тысячелетия. Но я твердо скажу, что уже принятие Русью православия и отстаивание православия породило специфические коды, ибо для православия чистилища нет. Есть рай и ад. Это католики выдумали чистилище, а также индульгенции и всё прочее. В православии этого нет. И это фундаментально меняет мировоззрение ― отсутствие этой промежуточной зоны.

Протестантизм фантастическим образом отделил потустороннее, божественное, трансцендентное от здешней жизни, имманентного. И он заявил, что в здешней жизни благодати нет вообще! А значит, с ней можно разбираться, как повар с картошкой: делай что угодно здесь, этот мир безблагодатен. А вопрос о том, достигнешь ли ты благодати, окажешься ли под ее крылом после смерти ― это вопрос, решаемый не тобою, а высшими силами, и твои усилия здесь имеют очень маленькое значение. Максимум ― ты можешь чуть-чуть подтвердить для себя, что ты богоизбранный, или нет. В этом суть протестантизма.

Русские никогда не способны отказаться от того, что в пределах здешнего, природного мира существует богоявленное или трансцендентное. Вот здесь.

«Не то, что мните вы, природа», — пишет Тютчев. И видно, что эта природа пронизана светом для русских. Я много раз говорил, что высший символ этого ― это березовая роща, пронизанная светом, но ведь не только она. Всюду.

«Когда волнуется желтеющая нива…» ― что дальше происходит, в конце? —«И в небесах я вижу Бога».

Когда ты загнан и забит

Людьми, заботой иль тоскою;

Когда под гробовой доскою

Всё, что тебя пленяло, спит;

Когда по городской пустыне,

Отчаявшийся и больной,

Ты возвращаешься домой,

И тяжелит ресницы иней…

И тогда ― что? (Это стихотворение Блока.)

Тогда ― остановись на миг

Послушать тишину ночную:

Постигнешь слухом жизнь иную,

Которой днем ты не постиг;

По-новому окинешь взглядом

Даль снежных улиц, дым костра,

Ночь, тихо ждущую утра

Над белым запушенным садом,

И небо― книгу между книг;

Найдешь в душе опустошенной

Вновь образ матери склоненный,

И в этот несравненный миг―

Узоры на стекле фонарном,

Мороз, оледенивший кровь,

Твоя холодная любовь ―

Всё вспыхнет в сердце благодарном,

Ты всё благословишь тогда,

Поняв, что жизнь ― безмерно боле,

Чем quantum satis Бранда воли…

А дальше он всё переписывал. «И мир свободен, как всегда», «и мир прекрасен, как всегда», ― и так далее.

Тут вам и исихазм: «послушать тишину ночную», — умение слушать тишину, тут и вера в то, что в этом вот запушенном саде, в этой дали снежных улиц, и во всем прочем, ― во всем в этом есть божья благодать, есть высшее начало, есть трансцендентный духовный компонент, который неизымаем из этого. Его можно перестать видеть, ослепнув духовно, но он не может перестать существовать. В этом русская вера, русская эзотерика.

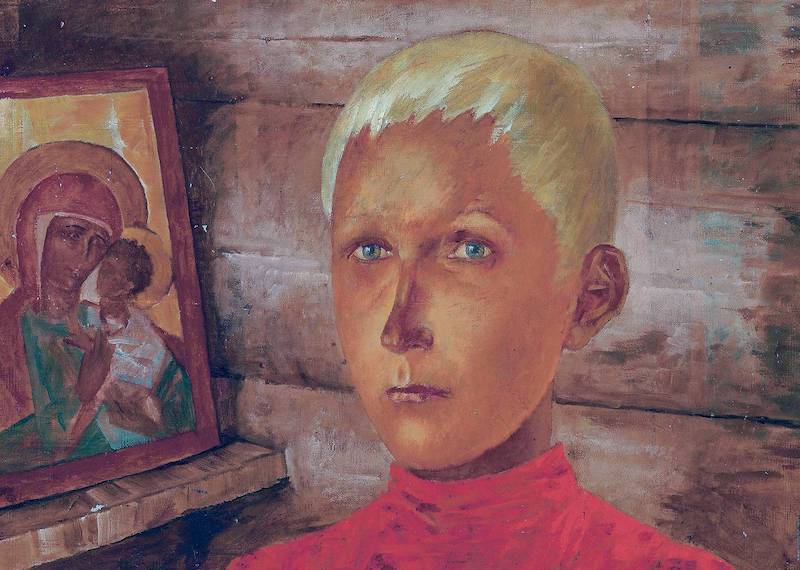

Кузьма Петров Водкин. Вася. 1922

И когда Пушкин пишет: «И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», ― то это пронизано ощущением, что, глядя на то, что происходит с петербургским пейзажем, ты можешь постигнуть любые глубины Вселенной, чего-то запредельного и более высокого, чем она, и так далее. И тогда стоит это всё постигать.

Но если стоит это всё постигать, то это нельзя трогать. Это не картошка, которую ты, как повар, куда угодно можешь крутить. Это что-то, к чему надо относиться бережно.

Это русское бережное отношение, оно бы могло стать основой экологии XXI века. Потому что оно связано не просто с тем, что «давайте это беречь, потому что нам надо этим дышать». А оно связано с тем, что давайте это беречь, потому что оно не то, что мнится. В нем есть благодать, в нем есть душа, в нем есть язык. И это русские коды. Они не могли сформироваться на другом рельефе при другой истории, при принятии другой религии и так далее.

Вопросы об исхождении Святого Духа токмо от Отца или от Отца и от Сына ― это не вопрос абстрактной теологии. Это то, что сидит внутри культуры в этом самом ядре, как и многое другое.

Русский язык, про который Тургенев писал: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ― ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!..» И там дальше можно бесконечно анализировать специфику языка, и как она входит в коды.

Поэтому, когда Ракитов, это своеобразное существо, говорил о том, что надо сменить коды, он не рассказал, как. Как говорится в одном из моих спектаклей, «это не сотрешь обыкновенным ластиком». Впрочем, что-то он говорил: сквозь катастрофы, горнила и так далее, мы будем менять коды, и они станут западными…

Все понимают, что Ракитов был помощником Ельцина. Ну мало ли, кто был каким помощником или советником. Но я знаю про это больше. Как говорят в таких случаях, многие знания умножают скорбь. Я знаю, в каких отношениях находился господин Ракитов с Филиппом Бобковым, и как глубоки были эти отношения, и каков именно был их характер.

Поэтому я не могу забыть еще несколько сегментов подобных высказываний. Ибо потом Ракитов уже не говорил о том, что надо будет пройти через катастрофу, авторитарную модернизацию, бог знает что, стереть коды, написать новые… Вот нашелся мне «господь бог» ― писать новые коды для народа! Он уже говорил о том, что основа всего, я его цитирую, это чистые сортиры, и ничего не будет хорошего, если страна не будет с чистыми сортирами. А он слабовидящий, поэтому у него очень нюх обостренный. Он когда входит ― сортиры грязные, а вот в маленьких европейских странах они чистые…

Это безумно напоминает дискуссию, проходившую на XV партийной конференции о судьбах социализма, где цитировались слова такого Минина: «Вы говорите: „Социализм, социализм…“ Мы не можем построить социализм в стране, где еще нет культурных сортиров». В ответ было сказано, что это какая-то теория сортиризации. Так вот, эта теория сортиризации не имела тогда ничего общего с тем, чтобы расчленять страну. Его бы просто пристрелили тут же, и на этом бы всё кончилось. Говорилось просто о том, в каких темпах и какие отрасли промышленности надо развивать, и какова роль быта в совокупном существовании народа.

А Ракитов уже говорил, что почему-то, чтобы сортиры чистые стали, надо Россию фактически расчленить.

Корреспондент: И в чем же состоит путь России, Анатолий Ильич?

Ракитов:

1. Да уж, конечно, не в том, чтобы возрождать великую державу. История не знает примеров возрождения империй. <…> Великой является любая страна, если в ней так хорошо живется, что туда все хотят приехать жить и работать. Даже если эта страна крохотная…

2. Могу предложить национальную идею для России: из России наконец нужно сделать Родину. Родина — это страна, где жить удобно и приятно. Комфортно!..

3. Почему европейцы всё время вам улыбаются, почему они вежливы и культурны? Потому что их мир настроен на то, чтобы сделать человеку удобно. Потому что он совершенно не устремлен на великие цели. Великие цели ушли вместе с Гитлером…

4. Нужно проститься с прежней Россией. Нам нужна Россия новая. Нужно осознать, что всему — и советскому, и дореволюционному — конец. И чем дольше мы будем затягивать агонию, тем хуже…

К счастью, уже приходят новые люди, молодежь, которая не хочет прыгать на амбразуры, а хочет жить красиво. Это здорово!

И опять же, устами Ракитова глаголил тот же Филипп Денисович. А его устами глаголила целая группа спецслужбистов, которая настаивала на вхождении России в Европу (это были и Андропов, и его учитель Куусинен, и другие).

И произошло это ровно тогда, когда высокие гости приехали в Российскую Федерацию говорить о том, что да, мы вам обещали, что вы войдете в НАТО, в Европу как часть нашего единого целого. Но знаете, вы слишком большие, ядерного оружия много, и вы сначала разоружитесь, потом разделитесь на части, а потом мы каждую часть будем брать в себя.

И была же, значит, группа, и отнюдь не только каких-то либералов, но и каких-то наших ревнителей вхождения России в мировое сообщество, которая сказала этому «да» ― и поручила нечто сказать Ракитову. Она была.

Вот этой группе Путин тогда сказал «нет». Не группе тех, кто говорил: «Давайте войдем в Европу, как корабль», а группе, которая сказала: «Давайте этот корабль разделим на доски, каждую доску подарим разной европейской стране» и так далее. Этой группе было сказано «нет».

И всё, что мы сейчас переживаем, есть часть этого «нет». Потому что после этого был дан отпор грузинской экспансии в Южную Осетию, были признаны Южная Осетия и Абхазия. После этого возникли все эти дела в Крыму и в Донбассе, а теперь мы имеем то, что имеем. И тут можно спросить себя, что день грядущий нам готовит, и как нам готовиться к этому, и каково наше предназначение.

В том же ряду событий и в том же ряду фигур, которые я перечисляю, конечно, стояли и братья Стругацкие. Они сами этого не отрицали. И Юрий Афанасьев, и другие. И, в частности, очень большое значение имела тогдашняя переписка между одним из братьев, Борисом, и Юрием Афанасьевым. Юрий Афанасьев сказал, какая мы чудовищная страна, и как нас надо рихтовать всячески. И тогда представитель семейства Стругацких сказал: «Юрий, ты гениально говоришь, всё замечательно, но только для того, чтобы это всё реализовалось, нужна война», как между Хонти и Пандеей (это «Обитаемый остров»). Вот произойдет эта война, Россия ее проиграет, как проигрывала японскую и другую, и вот тогда мы возьмемся за дело всерьез, и русский вопрос будет решен окончательно.

России навязали эту войну, воскресив все эти русофобческие социокультурные коды в сознании определенной части украинского народа, и страшно мечтали, чтобы она была проиграна для окончательного решения русского вопроса.

Теперь происходит то, что происходит. И это происходящее мне бы каким-то образом хотелось рассмотреть после того, как я еще и еще раз объяснил, почему надо так всматриваться в объятия Зеленского и Дуды.

Ведь это же не первая попытка окончательного решения русского вопроса. Первая ― так называемая первая чеченская война. Кто и как ее начал, как конфликтовали между собой ельцинские кланы, Шахрай, Шумейко или кто-то еще, ― это второй вопрос. А вот как вело себя НТВ в ту войну, я знаю. Оно расстреливало армию, истекающую кровью в Чечне, информационными снарядами всех калибров. И делалось это, как мы понимаем, не только Гусинским, который был руководителем этой телевизионной программы, но и Филиппом Денисовичем, который был прямым советником Гусинского, что очень изумило всех ближайших соратников Филиппа Денисовича ― Абрамова и других, которые не приняли такой странный разворот биографии своего шефа. И задались вопросом, что, собственно, сие означает и чем тогда было всё предыдущее, с восклицаниями на коллегиях, что определенному врагу нельзя отдать наше знамя.

Так вот, очень кому-то хотелось, чтобы первая чеченская стала уже этой «Хонти и Пандеей», после чего можно было бы осуществить окончательную пертурбацию и всё это раздербанить до конца. И тогда мне стало ясно, что это надо поддерживать ― вот это государство, эту политическую власть, которая была мне беспредельно нелюба. И всё, что творилось, к чему я относился как к ликвидационному процессу. Тем не менее государство надо поддержать, потому что как только оно рухнет, всё будет кончено полностью. Не будет новых страниц русской истории. Эта станет последней.

И вот тогда, когда Анпилов начал вопить, что Чубайс хуже Басаева, и что главное, чтобы власть проиграла, и тогда мы восстановим Советский Союз… Вся эта омерзительность ― эта карикатура на Ленина. Сейчас пытаются Ленину приписать такую идею. Не было у него этого!

Циммервальдская конференция, про которую Маяковский писал: «трезвым встал один Циммервальд» ― вы почитайте ее резолюцию! Она отнюдь не сводится к тому, что надо Россию отдать Германии. «Мир без аннексий и контрибуций!» — вот был тезис. А вовсе не порабощение Германией части Российского государства, не было этого тезиса!

Брестский мир «похабным» назвал сам Ленин.

Возьмем передышку похабного Бреста.

Потеря ― пространство, выигрыш―

время.

Прекрасно понимая, что это ненадолго. И он же грохнул Германию в ноябре восемнадцатого года. Так сколько просуществовал «похабный» Брест? Он просуществовал меньше года.

А что сделал Ленин, когда немцы тем не менее двинулись на Псков и далее, вглубь России? Он сделал некую по тем временам гениальную вещь. Он распустил русскую армию и тут же объявил о создании Красной.

Армия, проигравшая и державшаяся за прошлое, была заменена новой. В нее пришло огромное количество царских генералов, адмиралов и офицеров, огромное! Это количество до сих пор замалчивается. И эта армия уже через два года была такой мощной, что она прогнала Антанту и разгромила блестящие военные соединения Деникина, Колчака, Врангеля и прочих.

Полный георгиевский кавалер и вахмистр царской армии Семен Буденный дошел до Варшавы.

«Помнят псы-атаманы,

помнят польские паны…»

Ленин никогда не мог себе позволить и не хотел себе позволить призыв к тому, чтобы Германия поглотила Россию, а мы где-нибудь на задворках как-нибудь пошустрили в виде полицаев. Он был русский дворянин с соответствующим патриотическими представлениями. И рядом с ним находились люди, которые не просто не дали бы ему это сказать, и не просто выкинули его из своей обоймы на следующий день. Его бы шлепнули тут же, если бы что-нибудь такое он захотел. Но он этого не хотел. И даже Троцкий хотел не этого. А уж чего он хотел, мы здесь обсуждать не будем. Не было этого тогда!

А вот тут это возникло: «чистые сортиры», «разделение на части», «давайте туда войдем»… Вхожденчество в этом уменьшительном варианте возникло у нас на глазах и является частью того плана расчленения страны, который вынашивала и Польша, и Британия, и весь Запад.

Именно поэтому та часть белой эмиграции, которая еще что-то хотела лепетать о России и должна была одновременно войти в тесные отношения с ЦРУ, британской разведкой и так далее, оказалась в крайне двусмысленном положении. Потому что всем остальным сестрам отдавали по серьгам. А России ― во! Русский народ ― не народ, порабощенный коммунизмом. Это народ, который не должен существовать, народ-поработитель и так далее. Нет никакого антикоммунизма ― есть русофобия.

А теперь мы видим, что нет никакого антикоммунизма, есть антихристианство. И как только этот антикоммунизм воспылал, сразу же за ним, в ту же секунду началась фактически дехристианизация Запада. Иоанн Павел Второй прямо сказал об этом ― «цивилизация смерти».

А дальше началось разрушение патриархального язычества и всего чего угодно и возвращение в такую тьму времен, что дальше некуда. И оказалось, что эта тьма тоже спит в виде социокультурного темного кода, что шабаши ведьм могут вдруг требовать реванша от лица некой допатриархальной цивилизации.

Вот в какие времена мы живем. Вот что ныне лежит на весах. Вот в чем наше предназначение.

Итак, тогда пришлось поддержать первую русско-чеченскую войну, зная, что именно творится, что вытворяет Гусинский, как именно двусмысленно из Кремля подыгрывают чеченским террористам и так далее. Зная всё, надо было государство поддержать. Во имя недопущения победы Хонти над Пандеей или наоборот, неважно ― и окончательного решения «русского вопроса».

Когда тем не менее война была проиграна и Лебедь подписал позорное Хасавюртовское соглашение, надо было добиваться отмены соглашения и снятия Лебедя. Это было сделано.

А потом началась вторая чеченская, существенную роль в которой сыграл никому тогда не известный комитетский подполковник. И выяснилось, что как минимум у этого подполковника есть способность вести подобного рода операции. В нем есть цепкость, дотошность, какое-то понимание картины этого боя. Какая-то способность бесконечно вникать в детали и выгрызать эту победу. И ее выгрызли. И сейчас наши чеченские братья воюют на нашей стороне с бандеровской Украиной. Это же было сделано.

Когда гналась пурга по поводу того, что «русские одним махом семерых побивахом», «всех шапками закидают» и за одну неделю взгромоздятся на всю Украину, было стыдно слушать. Просто стыдно. Люди с минимальным здравомыслием спрашивали, а с какой скоростью будут двигаться танки, и так далее. Ну просто смешно.

И вот тогда пришлось снова много выступать на государственном телевидении с очень небольшим количеством тезисов. Очень небольшим.

О том, какое у нас стратегическое преимущество в воздухе.

О том, что мы воюем ограниченным контингентом, который в три раза меньше мобилизованной украинской армии.

О том, что мы боремся с противником, который ведет глухую оборону, и соответственно, нас должно было быть втрое больше, а нас втрое меньше.

О том, что мы тем не менее побеждаем в том реальном, нормальном темпе, который резко отличается от утопии.

О том, что если действительно, к прискорбию, раздербанена какая-то наша часть, где проявили конкретное головотяпство, которым полна любая война, — этого тем не менее минимум.

О том, что взятие Мариуполя ― вот это как раз максимум, это контроль над всем Азовским морем.

О том, что сдача боевиков в Мариуполе, всей этой фашистской сволочи, — это огромная победа, потому что тогда нет мифа о героях, которые должны были помереть. А если бы мы сделали как-нибудь по-другому, то был бы миф. Этот миф стоил бы очень дорого, а он развенчан. И никто не осмеливается, ни один украинский сумасшедший, его снова запустить.

О том, что дальше очень несовершенная русская армия будет ползти и побеждать.

И также о том, что никто на Западе этой победы не допустит, потому что ставка слишком велика.

Пройдет еще месяц. К Северодонецку, взятому нашими героическими войсками, добавится Лисичанск. Хочется верить, что и Бахмут и так далее. И что украинская группировка наконец окажется заперта в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Дружковке, Константиновке… что там это всё замкнется в кольцо. В этом кольце окажется, вдумайтесь, больше ста тысяч разнокачественной украинской армии. Больше ста тысяч! То есть как минимум в шесть раз больше, чем в Мариуполе. И это опять будут городские крепости, индустриальные. Краматорск ― это именно такая крепость, ничем не отличающаяся от Мариуполя. И это будут брать, и это будут брать долго. И когда это возьмут, то ли все хрустнет, потому что это всё-таки основные силы украинской армии, то ли дальше возникнут вопросы с Николаевым, Одессой и еще какие-то вопросы. И совершенно непонятно, о каком мире в этой ситуации может идти речь.

А главное, что непонятно, ― какую пакость исполнят янки. Потому что янки могут властвовать только устраивая пакость ― неожиданную, подлую, любую. Это их стиль господства над миром. И они это господство не отдадут.

В этом смысле на сегодняшний день, понимая, какое место в русской судьбе занимает то, что происходит на Украине, видя всю эту бандеровскую сволочь в натуральном формате и зная, какие за ее спиной стоят зловещие силы, нельзя не поддерживать всё, что происходит.

И я с большой симпатией отношусь ко всем телевизионным, например, программам, которые сейчас поддерживают русскую армию, находящуюся на Украине, в отличие от той ситуации, когда в первую чеченскую, которую я сейчас вспомнил, эту армию расстреливали информационными снарядами и патронами всех калибров. Я всех поддерживаю.

Но я вижу и другое. Я вижу, что янки не успокоятся. Я вижу, что событиями на Украине всё исчерпано не будет. Я не верю в то, что Запад перебесится и снова с нами начнет дружить, потому что у него не хватает удобрений или чего-нибудь другого. Я в это не верю категорически. Я буду рад, если так случится, но я в это не верю.

И я вижу, что делает наша система, отношение к которой у меня сугубо двоякое.

Во-первых, вы не можете воевать иначе, как с опорой на эту систему. Спецоперация может вестись только с опорой на существующую систему. Вы не можете сейчас дербанить офицерский корпус. Вы можете переместить с одного места на другое сколько-то генералов, адмиралов и кого-то еще, но тоже не слишком много, чтобы не началась паника. Вы, по большому счету, не можете особенно менять никакие кадры, потому что смена этих кадров чревата отнюдь не улучшением, а хотя бы временным ухудшением, а оно недопустимо. Поэтому справляться с существующим ситуационным украинским вызовом должна эта система, а не какая-то быстро на коленке исправляемая. Воюют уже, по сути, миллионы людей, огромное количество тяжелой техники, авиации, ракет и всего прочего. Это не вопрос, в котором можно взять и сказать: «Вот я тут сейчас всё заменю на компьютере, и появится идеальная система, запляшут лес и горы». Какой оркестр есть, пусть играет, и нужно сделать всё, чтобы он победил.

Одна из частей этой системы называется телевидение. И ты прекрасно понимаешь, что эти люди из существующей системы должны ответить на существующий украинский вызов. И они отвечают. Они отвечают! Никакой энтэвэшной ситуации из далекого 1994 года нет. Я слушаю, что именно говорится. И я слышу правильные слова, абсолютно правильные! Их говорят люди более молодые, достаточно образованные и энергичные для того, чтобы их говорить. А они — виснут в воздухе… Я слышу про американский империализм всё, что не слышал в брежневскую эпоху. А оно виснет в воздухе… Как к этому относиться?

Система может делать только одно ― воспроизводить себя. Существующая система работает в режиме простого воспроизводства, всё! Я скажу вам больше: как только начался конфликт и стратегическое недоумение по поводу того, что придется воевать фактически с Западом (гибридно, не гибридно…), система окончательно остановилась и окончательно вышла в режим простого воспроизводства.

В этом режиме она что-то делает? Да, делает. Каждый населенный пункт, взятый нашими героическими солдатами, офицерами и генералами, ― на вес золота в мировой игре.

Эта система обеспечивает то, что на полках есть товары? Да. А была система, которая не обеспечила, она называлась советской. Почему горбачевская система это не обеспечила? Почему возник дефицит табака? Люди стали втрое больше курить? Разбомбили табачные фабрики? Ясно было, что спрятали товары. Почему их нельзя было вынуть из-под прилавков? А потому что нужна была демократизация, в том числе и по отношению к этому ворью, которое должно было стать завтрашними хозяевами жизни, будущими капиталистами.

Сегодня этого нет. Сегодня основные параметры режима постсоветской российской жизни, которые я совсем не считаю благими, воспроизводятся. Теперь представим себе, что они бы перестали воспроизводиться, что бы было?

Но ровно в той степени, в какой сейчас по отношению к существующему украинскому вызову, при всей его судьбоносности, тактическому, можно действовать только с опорой на эту систему, ― ровно так же с завтрашними вызовами этого делать будет нельзя. А эти вызовы будут.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян