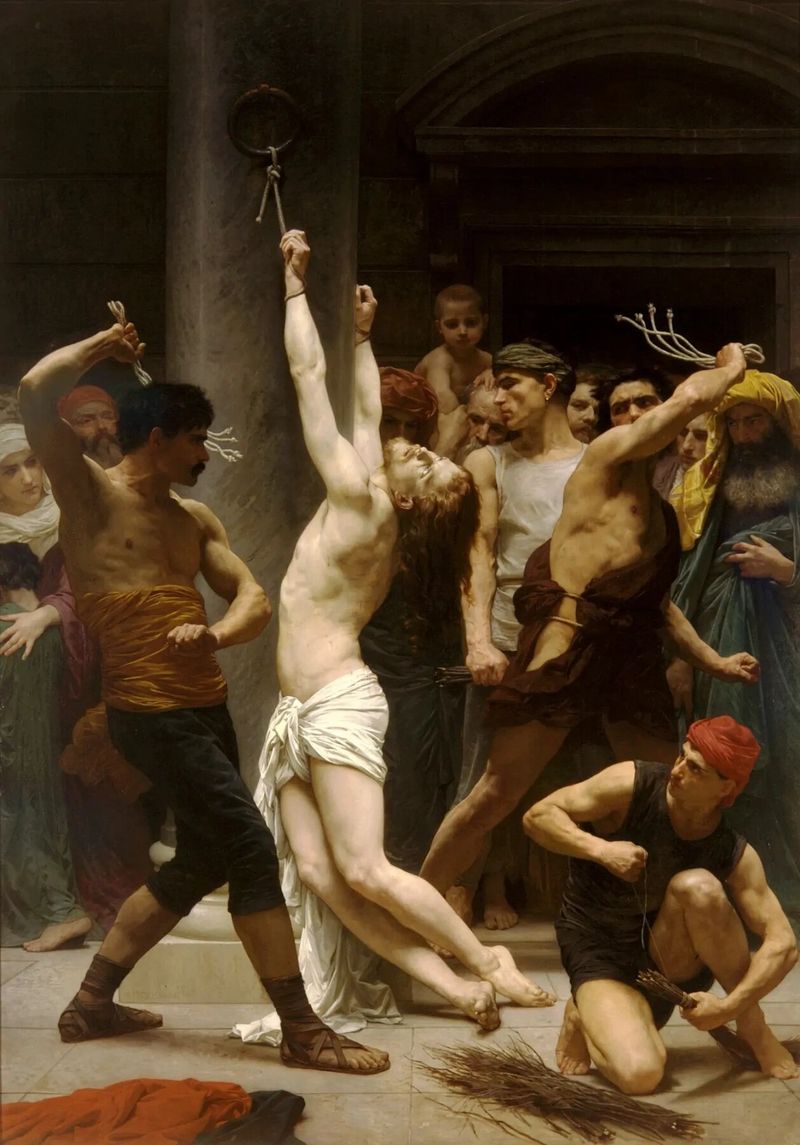

Вильям Бугро. Бичевание Христа. 1880

Нашумевшая история с вынесенным в начале июня в Новосибирске приговором 44-летнему мужчине за чрезмерные телесные наказания пасынка не закончилась осуждением главы семейства.

Пресса нарисовала картину этаких мракобесов, которые «жили по домострою» в «увешанном иконами» доме, а детей воспитывали через насилие. В то же время, соблюдая принцип объективности, журналисты дали слово и матери, и госслужащим.

И открылась картина, которая вызвала вопросы о жестокости, но уже не отца, а системы защиты детей. Потому что изложенное не вписывается в рамки не только закона, но и человечности, да и вообще в какую-либо логику защиты ребенка.

Странная разлука

Оказалось, что пострадавший 9-летний мальчик с начала разбирательств по делу оставался и до сих пор остается в приюте. К нему не пускают мать, даже отказали в ее просьбе сообщить ей информацию о здоровье и учебе сына. И чиновники не дают адекватного объяснения ни почему (законные основания), ни зачем (смысл) это делается.

Следствие выявило виновника насилия, и он сразу, еще в октябре, был изолирован от общества. Произошло то, за что родительская общественность всегда выступала, — в таких случаях забирать из семьи не ребенка, а взрослого, источник опасности.

Забрали, детям в семье больше ничего не угрожает. А ребенок (потерпевший ведь недаром называется этим словом!) нуждается в материнской ласке, в домашнем уюте — разве нам не говорят всегда, что семья лучше приюта? Многодетной семье, в которой только что родилась еще одна девочка, нужно вместе пережить произошедшее. Строить жизнь без отца, помогать друг другу.

Если для начала обойти первый вопрос о законности, которая здесь, очевидно, «отдыхает», и сразу перейти ко второму, то действия «системы профилактики» в первые дни после открывшейся ей картины как-то еще можно было бы понять: а какова, дескать, была роль матери? Вдруг они с отцом «истязали» вместе? Но следствие закончилось еще осенью, мать не привлечена к ответственности и не уличена ни в какой форме соучастия. И вообще никогда не была замечена в насилии.

Впрочем, все равно непонятно — если Дзержинская администрация Дзержинского района Новосибирска считает мать опасной, то почему закрыли от нее только одного из детей? Или она считает, что мать опасна только для одного, девятилетнего?

А какими благими намерениями можно объяснить стремление администрации окончательно разрушить эту семью, лишив не только отца, но и мать родительских прав на всех четырех детей — от грудной малышки до уже почти взрослой девушки?

Эти вопросы возникли у нас. И чтобы понять происходящее, мы познакомились с семьей (кроме отца, который в изоляторе), поговорили с приютом и администрацией, вместе с ее представителями навестили жилище семьи.

Семья

Навстречу нам выбежал пятилетний мальчик: «Давайте, я приберу ваши сумки». Грудная малышка лежит в просторной плетеной люльке — это работа ее старшей сестры, которая мастерству вязания и плетения научилась от мамы. Модные плетеные сумочки, с которыми ходят они с мамой, — тоже дело ее рук.

Мы увидели просторную квартиру, полную следов заботы — и мужской, и женской. В доме оборудованы не только спальные, но и рабочие места, и спортивные тренажеры, в прихожей — велосипед, ролики, самокат дошкольника.

У балкона полный тазик лимонов, ждущих своей очереди в дегидратор — это мама с дочкой вместе занимаются витаминными заготовками, которыми уже в начале лета забиты полки в прихожей… И всё это администрация хочет разрушить. Зачем?

Документы, предоставленные в суд опекой, говорят о детях только хорошее. Да, в них отмечается, что семья не сдает деньги на разные «выезды» классом — школа не сумела так построить работу попечительского совета, чтобы вопросы имущественного неравенства родителей не были чувствительными для отношений между школьниками. Но в характеристиках единодушно отмечается главное — дети-школьники хорошо воспитаны, учатся на «хорошо» и «отлично».

Точнее, учились. Старшая дочь, отличница, в ситуации, когда отца в доме нет, а мать в слабом положении (вначале беременная, теперь кормящая), взяла на себя роль и матери, и отца семейства. На ней и магазин, и вся бытовая помощь с братом и сестрой. Да еще и посещение в приюте другого брата, с которым можно пообщаться через решетку во время его прогулки — мать к нему не пускают, и он там без родных.

В итоге — две последние четверти в школе пропущены. Школа была обязана предложить ученице возможность ликвидировать академическую задолженность, а в случае неуспеха — обсудить с родителями варианты продолжения обучения. Но ее просто решили отчислить — прямо в каникулы, грубо нарушая закон. Мать об этом узнала случайно, когда пришла в школу за справкой, где учатся ее дети (справка нужна для пособия на школьную форму), и тут её огорошили — дочь отчислена!

Школа в глазах девочки стала врагом ее семьи. То, что брата забрали прямо из школы, она восприняла как вероломство — родители доверили ребенка школе, а забрать не смогли. Родителей не только не пригласили на «изъятие» (так называется эта незаконная процедура на языке полиции), но и долго не хотели говорить, куда отвезли мальчика. Вдобавок директор школы (а ведь, казалось бы, педагог!) не удержался от публичного унижения ученицы перед сверстниками…

Потерпевший в заключении

Об учебе и здоровье второго своего школьника, заключенного в приют, мать почти ничего не знает. Кроме того, что там мальчика обижали сверстники, там он болел (как и все дети — но дома он уже давно не болел, а в приюте часто что-то «гуляет», то ротавирус, то ветрянка).

Школа, в которую его водили, отказалась дать матери информацию — с ее родительскими правами уже не считаются. Приют тоже отказал в информации, ответив письменно: «В связи с отказом в признании Вас законным представителем малолетнего… отсутствуют основания в предоставлении каких-либо документов в части успеваемости и перенесенных заболеваниях».

Вам понятно? Нам — нет. О каком «отказе в признании» речь? Родители являются по закону представителями ребенка. Значит, пока они не лишены этого статуса судом, они (а не приют, и не органы опеки и попечительства) определяют, в чем состоят интересы ребенка.

Именно родители «имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами» (ст.63 СК РФ). Исключения могут прописываться только в федеральных законах и должны оформляться через специальные процедуры. Без таких процедур нельзя просто произнести мантру «мы защищаем права и интересы ребенка», при этом не считая правом ребенка его право на совместное с родителями проживание, и этим освободить себя от химеры закона.

Печальная правда, однако, в том, что такое освобождение воспринимается чиновниками уже как норма, а не нарушение. Ряд сенаторов даже предложили прописать в Семейном кодексе «презумпцию добросовестности родителей» — которая, по сути, и так есть, но не соблюдается. Как и в нашем случае — судебный процесс еще не дошел до предварительного заседания, а мать уже не считают законным представителем!

Мы стали разбираться. Выяснилось, что приют, как и опека, ссылаются на постановление следователя о запрете общения матери с сыном. Сам следователь, узнав об этом, удивился: такого постановления не могло быть. Он действительно отстранил мать от представительства ребенка, но только при его допросах как потерпевшего.

Норму, которая это позволяет (ч.3 ст. 191 УПК), ввели сравнительно недавно (с 2014 года), приняв во внимание, что нередко супруги, желая сохранить свою семью, в подобных делах выгораживают друг друга, предпочитая с ситуацией разбираться дома, а не в полиции. И это мешает следствию.

По-видимому, для служащих семейной сферы понять эту норму оказалось слишком сложно: тут представитель, там — не представитель. Ну как таким дышлом правильно вертеть?

Впрочем, верим ли мы, что дело просто в ошибке, а приют и опека просто превратно поняли слово «отстранение»? И все эти месяцы, с болью наблюдая слезы матери, смиренно выполняли, как искренне думали, требование следователя?!

Кажется более правдоподобным, что для привычного самоуправства в отношении матери чиновникам просто было очень удобно воспользоваться особенностью уголовного дела против отца семейства, чтобы найти оправдание жестокости в отношении всей семьи.

Однако нельзя было не попробовать воспользоваться выявленным недоразумением, чтобы дать возможность администрации и приюту вернуть ребенка, «сохранив лицо». Просто признав ошибку (не важно, чью), без всяких извинений и компенсаций — лишь бы ребенок вернулся домой. Тем более что приют умолял нас: мы слушаемся опеку, принесите от нее бумагу, и мы вернем!

Мы пришли в администрацию, рассказали об ошибке, попросили выдать приюту соответствующую бумагу. Договорились, что они посетят семью, убедятся, что дома жить можно, составят акт. Написали письмо главе органа опеки и попечительства А. А. Рудских — попросили предоставить документы, объясняющие удержание ребенка, вернуть ребенка до решения суда и вообще отозвать иск.

Но администрация удобной подачей не воспользовалась. Через три дня мы вместе с опекой навестили семью — убедились, что дома всё в порядке (акт вышел исключительно положительным).

А на четвертый день А. А. Рудских «ответил» на наше письмо: подписал ходатайство о том, чтобы суд, наоборот, узаконил пребывание ребенка в центре до вынесения решения суда. Фактически признав, что до сих пор нахождение ребенка в приюте было незаконно.

Но чем обосновал глава необходимость узаконить эту жестокость? (Впрочем, защитники детей не считают разлучение ребенка с матерью жестокостью). Вот что говорится в его тексте:

«…Психологами было выявлено, что после общения с родственниками (бабушкой, мамой), эмоциональное состояние ребенка становилось неустойчивым (ребенок проявлял негативизм, конфликтность в отношениях со сверстниками, дерзость, и пр.). Подобные резкие изменения в эмоциональном фоне ребенка и его поведении могут говорить о том, что общение с родственниками (мамой, бабушкой) имеют негативное влияние на ребенка, провоцируют откат к первоначальному эмоциональному состоянию, что затрудняет и тормозит динамику психокоррекционной работы с мальчиком».

Это нам кажется естественным, что после общения по телефону с родными мальчик начинает сильнее тосковать по семье и дому — возвращаются чувства, от которых его на некоторое время удавалось отвлечь. А на языке душеведов из приюта, с которыми согласился А. А. Рудских, это называется «потерей устойчивости эмоционального состояния» и признается вредным.

То есть с помощью приюта мальчик уже отвык было от родных, а теперь опять заскучал, вся работа насмарку! Видимо, цель «психокоррекционной работы» — заставить забыть семью, а идеал психического состояния ребенка — состояние Кая в приюте Снежной королевы, где он всё время составлял из льдинок слово «вечность», пока такую эмоциональную стабильность не растопили слезы его сестры (наверное, «эмоционально неустойчивой»).

То есть полноправного родителя можно разлучить с ребенком без суда только потому, что какой-то психолог (который, может быть, не «проходил», что такое материнская депривация) решил, что ребенку с вами вредно!

Но это уже новое оправдание администрацией разлучения матери и сына. Теперь круг замкнулся: приют для возврата ребенка просит бумагу из опеки, опека — бумагу из приюта, «заключение» о заключенном ребёнке, достоверность которого у матери нет никакой возможности оценить. И которое вообще не может иметь значения.

«Но ведь нет такой законной процедуры!» — говорим мы администрации. — Да, процедуры нет, но «мы же переживаем за ребенка!»

Вот и всё сказано: мать переживает — это не главное. Главное, что переживают они! За ребенка? — нет, за себя: «а если что случится, кого накажут?»

Мать еще с осени слышала разные оправдания удержания ребенка до суда, а приют излагал ей целый порядок возврата ребенка. Узаконить такой порядок, который бы не считался с родительским правом, — это мечта системы профилактики, не раз озвученная в дискуссиях.

«Как я могу его отдать, если его привезла полиция», — говорит чиновник, словно «привезла полиция» — это статус сильнее родительского. И чиновник находит сочувствие у законодателей — например, концепция совершенствования Семейного кодекса это обсуждает именно как проблему статуса, и идет чиновникам навстречу, вводя новый статус «временно защищаемого ребенка».

Просьба предоставить документы, которыми приют и опека оформляют свои действия, оказывается для всех слишком непривычной. Казалось бы, если вы действуете законно и обоснованно, почему не показать документы?

Запрет общения? — покажите! Ходатайство опеки? — покажите!.. Матери обязаны показать всё, что непосредственно касается ее прав и прав ее ребенка, это гарантировано и Конституцией, и Семейным кодексом. Но у администраций и приютов своя «деловая этика», слово «показать» у них вызывает оторопь.

Ой, этот акт — «внутренний документ». Ой, ходатайство опеки — это «не наш документ, а опеки, просите у нее»… Штраф за отказ предоставить документы их не пугает — видимо, просто потому, что не было прецедентов…

Разрушить семью до конца

Между мнимым запретом следователя и апелляцией к мнению психологов среди оправданий удержания ребенка звучало и совсем бесхитростное: «Мы же подали иск о лишении прав!»

То есть суд еще ничего не решил, но они уже подали — и им достаточно. Звучит абсурдно — мало ли кто на кого может в суд подать! Но для них привычно. И это при том, что для иска против матери нет ни одного основания.

Дело в том, что статья о лишении родительских прав очень строгая — все шесть оснований отнюдь не оценочные. Следствие разобралось, назвало виновным отца, не усмотрело виновного бездействия матери. Значит, приговор в отношении отца не оставляет суду выбора. Но в отношении матери — наоборот, не дает никаких оснований для лишения прав.

Каких-то претензий к матери, кроме «неприятия мер по защите своего сына», никто и не высказывал. В исковом заявлении это единственная претензия. Какие меры могла и обязана была принять беременная женщина против энергичного мужчины — загадка. Как будет истец доказывать, что она не пыталась влиять на ситуацию в доме — еще интереснее.

Но под основания для лишения это никак не подвести. И тем более — как можно лишить всех четырех детей матери за то, что она якобы недостаточно защищала одного из них?

Нам видятся правдоподобными два объяснения мотива подачи такого иска. Одно — эмоционально-мировоззренческое, другое — бездушно бюрократическое.

Наказать за желание сохранить семью

«Но вы же сами виноваты! В конце концов, государство встало на защиту вашего сына только потому, что вы в суде защищали интересы отца», — примерно так говорят наши собеседницы, когда у них кончаются аргументы за продолжение удержания ребенка.

То есть мать, по их мнению, выбрала неправильную линию поведения в суде, когда обсуждался вопрос о том, что семья останется без мужа и отца. Суд, оценивающий доказательства по внутреннему убеждению, с ее версией не согласился — значит, «она выгораживала мужа».

В Дзержинской администрации словно подобрались люди с одинаковой мировоззренческой (или инструктивной?) установкой на то, как правильно должна себя вести «настоящая женщина», «настоящая мать», «настоящая жена». И, пользуясь властью, они позволяют себе наказывать женщину за то, что та не хотела, чтобы ее мужа посадили. Наказывать отобранием детей.

Установки формируют жизненный опыт (личный и окружающих), успех или неудачи в создании прочной семьи, искусство и общественные обсуждения… Но всё это уместно где угодно, но не в суде! Личные убеждения не должны влиять на исполнение должностных обязанностей по отношению к людям, которые разделяют другие установки. Но на деле, увы, влияют.

Одни считают, что женщина должна выбирать между детьми и мужем. При этом на вопрос о том, какая роль — матери или жены, должна подавлять другую, они отвечают по-разному.

Другие не считают возможным разделять семью, считают своим долгом до конца бороться за нее, стараться всеми средствами повлиять и на мужа, и на детей. Это выбор трудный и, по итогу, не всегда успешный. Но осуждать за него могут только люди, отчаявшиеся создать прочную семью, или сразу не смотревшие на семью как на ценность.

Потому что такой выбор исходит «из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов» — так формулирует основные начала семейного законодательства первая статья Семейного кодекса. Значит, если закон в какой-то мере и позволяет предпочитать одни мировоззренческие установки другим, то именно такие, которые находятся в ключе такого трудного выбора.

«Нам всё равно, пусть суд разбирается»

Ключ ко второму объяснению дает реплика в разговоре одной из сотрудниц опеки. На замечание о том, что ведь для лишения нет оснований, она невозмутимо ответила матери — «доказывайте это на суде, нам-то что!»

А на вопрос, зачем лишать прав на всех четырех, так же спокойно объяснила — ну у нас «нормативка» такая, мы подаем на всех, а там пусть суд разбирается. И стало понятно, что ей лично вообще наплевать на чьи-то судьбы — она исполнитель алгоритма.

Возможно, чиновники действительно действуют, вообще не вникая в отношения, а просто помнят, что где-то было требование после изъятия ребенка подать в суд — а, ну вот, в ст. 77 об отобрании ребенка. И в ее логике и действуют.

Нет, саму эту статью они, как у них говорят, «не применяли, а потому не нарушали»: глава органа опеки постановления об отобрании не подписывал; «изъятие» выполнила полиция на основании ч.2 ст. 13 ФЗ-120. То есть всё произошло просто «потому что приют обязан принять» (такое основание впечатано уже в бланк акта изъятия). И иск подали не через неделю, а через месяц, а в нем надо было еще придумать, что написать. Но что-нибудь, они считали, надо.

А может быть, дают свои ядовитые плоды в этом деле обе крайности — произвол на основе личных убеждений и роль «идеального чиновника» без души и без рассуждения.

На самом деле мать не должна доказывать, что она «правильная». Это гражданский процесс, доказывать должен истец. Это в административном процессе о незаконности удержания ребенка, который начнется уже в другом суде, доказывать законность своих действий будут ответчики, то есть приют и администрация. И, как нам видится, процесс будет принципиальным, важным не только для этого частного случая.

Александр Коваленин