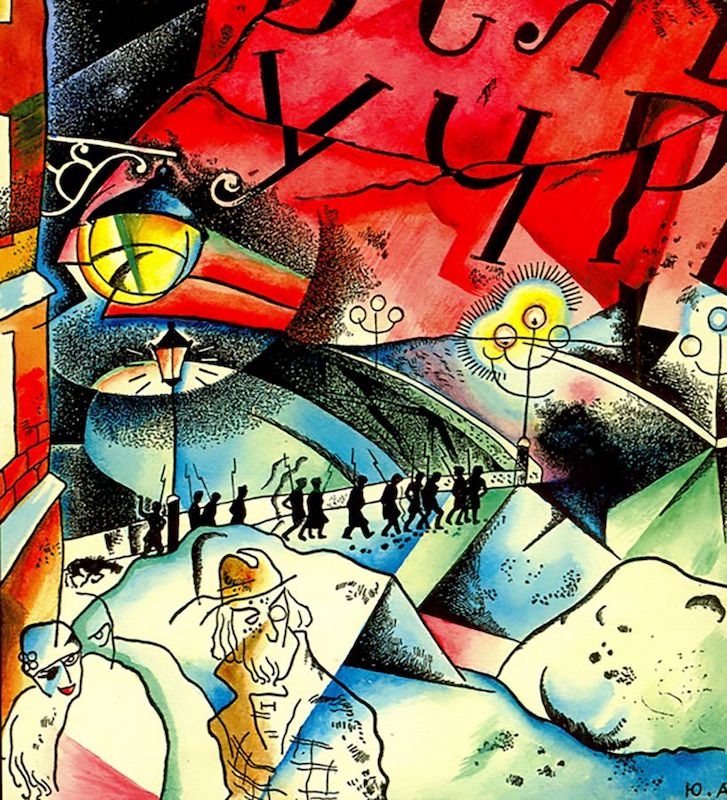

Юрий Анненков. «Иллюстрация к поэме А. А. Блока «Двенадцать», 1918

Большевики, принявшие на себя ответственность за страну в 1917 году, вынуждены были строить принципиально новое государство практически «с нуля». Никто до них не делал ничего подобного. Потому что надо было менять не только государственный строй, но и самого человека. На это надеялись многие, включая тех, кто сам не принадлежал к партии большевиков. В том числе и известнейшие имена эпохи: поэты Владимир Маяковский и Сергей Есенин.

Мы попросили рассказать об этом знатока их творчества, человека, который восстановил дачу-музей Владимира Маяковского в Пушкино, автора книги о Сергее Есенине, протоиерея Андрея Дударева.

ИА Красная Весна: Грядет столетие образования СССР. В 1922 году тридцатого декабря было образовано это государство. Революционная лава была отлита в какую-то государственную форму. Историю невозможно понять, изучая только цифры и факты. Можно понять, только попытавшись прикоснуться к духу времени. И, наверное, один из самых доступных способов для этого — поэзия. Настоящий поэт — это тот, кто, во-первых, очень остро чувствует, что происходит вообще и, во-вторых, может это ярко и доходчиво изложить. Вы много изучали поэзию, особенно той эпохи, Вы писали о Есенине, сейчас мы беседуем в музее Маяковского, восстановленном Вашими руками. Что чувствовали и видели поэты того времени?

Андрей Дударев: Поэт — это человек, который не то чтобы остро чувствует. Я не понимаю, как это — один чувствует, другой не чувствует? Все чувствуют. Особенно, когда это его касается: когда жрать хочется или когда дети болеют.

Поэт, мне кажется — человек, который не ленится думать и формулировать то, до чего он додумывается. Мне один знакомый художник сказал: «А знаешь, я, кажется, понял, что такое поэзия, зачем нужны стихи. Стихи — это точное изложение мыслей, и их нельзя перевернуть. Что называется — из песни слов не выкинешь. Текст можно любой перевернуть, вырвать из контекста. А стихи не перевернешь. Поэты для того рифмовали, чтобы их мысли были четко ими сформулированы, никто не смог их уже изменить».

Я не знаю, насколько это объективно, и не знаю, вообще думают ли об этом поэты, когда пишут стихи. Когда, допустим, человек влюбляется и пишет стихи, вряд ли он думает о том, чтобы его мысли были четко сформулированы. Просто он пишет потому, что считает, что это единственный выход, что ли, из той массы чувств, которые его распирают, разрывают и так далее. Но тем не менее я считаю, что в основе лежит именно это. Что человек пытается сформулировать свое отношение к происходящему. А прежде думает. Большинство людей, мне кажется, ленится думать. Проще — как будет, так и будет.

ИА Красная Весна: То есть даже не формулирование — первый этап, а осмысление.

Андрей Дударев: Да. Что происходит. И понять это, не полениться. Причем за это редко когда деньги платят. Поэтов сколько…

ИА Красная Весна: В начале двадцатого века — самом конце девятнадцатого было достаточно много поэтов.

Андрей Дударев: Оплачиваемых сколько? Единицы. Маяковский, Есенин. Кому получше платили. Остальные кучковались вокруг них и кормились вокруг них. Так или иначе. Поэтому вот так взяться и заняться чем-то бредовым… Особенно когда поэт — будем широко, наверное, об этом рассуждать — художник тоже поэт… Или композитор, или режиссер, или актер — поэт вообще этимологически от слова «творец». Поэзис, по-моему, по-гречески «творец». Человек, который хочет собственное мнение сформировать о чем-то. Может быть, кто-то до него что-то подобное сказал, но по крайней мере он об этом не знает. Всё, что он знает, он хочет не повторять, а попытаться отстраниться от этого и сказать что-то свое.

И Владимир Маяковский с группой кубофутуристов — они именно с этого начали. Их резолюция под названием «Пощечина общественному вкусу», где они призывали сбросить с парохода современности все авторитеты, она именно об этом. Неважно, насколько объективно будет то, что мы решим или что я решил — важно, что это я решил. И вообще пойму, кто такой я. Ведь процесс осмысления начинается именно с этого: что я об этом думаю. А где, собственно, я? Когда я — настоящий? Когда я один или когда я с людьми? Когда я дома или когда на улице? Когда я настоящий, где я? Однажды Маяковский… — я точно не помню состав лиц, которые при этом присутствовали (помню точно, что был Маяковский и был Осип Максимович Брик, муж Лили Юрьевны Брик)… И кто-то из них сказал первым, но не Маяковский и не Брик: «Вы представляете, что нас-то единицы. Можно по пальцам посчитать людей как мы». Речь шла именно об этом: думающих людей. Маяковский подумал и сказал: «Ну, таких как я, вообще один». А Осип Максимович ответил Маяковскому: «А таких, как я, вообще нету!»

И действительно, именно к этому приходит человек, который решает думать, который решает самостоятельно принимать решение о том, что дальше делать, оценивая, что происходит. И, кстати, вот тут мы пересекаемся с христианством, поскольку в христианстве основной задачей является познание самого себя. Собственно, то, к чему сводится вообще всё абсолютно, что делает христианин в храме или вне храма. Постится, молится или что-нибудь еще.

И интерес поэтов к христианству, в частности Маяковского, Есенина особенно… Эта двоица, она в начале XX века где-то даже зациклилась на христианстве. У Есенина раннее творчество просто такое было… пробиблейское. Он, правда, от него потом отошел. Но я думаю, потому, что не хотел столь откровенно говорить о вещах сложных и прикрываться фактически общепризнанными ценностями незыблемыми, представляя что-то свое. Он решил: таким образом представляю что-то свое. Буду писать о том же, но без упоминания Бога, Богородицы, ангелов, рая, ада…

А у Маяковского изначально было что-то такое среднее. Он не прикрывался. Как можно сказать, что Маяковский прикрывается Богом, если в 1914 году, написав «Облако в штанах», он говорит: «Я Тебя, — обращаясь к Богу, — пропахшего ладаном, раскрою отсюда и до Аляски». Достав из сапога нож. Он не прикрывался. Тем не менее Маяковский всякий раз об этом говорил, к этим образам обращался, и даже некоторые говорили о Маяковском так: «Да какой Маяковский поэт, ему бы только в церкви с амвона Библию читать!» Я не знаю, кто сказал, но я знаю, что эти слова произносились. По крайней мере, я однажды слышал об этом.

Я охотно верю, потому что это подтверждает поэзия Маяковского. Если почитать все программные произведения, в них везде евангельские образы. Бог, Богоматерь, Христос, ангелы, рай, ад — практически во всех.

ИА Красная Весна: Что-то похожее есть у Есенина в той же «Инонии», когда он говорит…

Андрей Дударев: …«Тело, Христово тело, выплевываю изо рта». Да, да, это как раз 1918 год. В «Инонии» переходный как раз момент у Есенина от очевидной библейской лирики к такой завуалированной. Может быть, это как раз произведение пограничное.

«Я заявляю: тело, Христово тело, выплевываю изо рта». Я не хочу сейчас говорить о контексте, который совсем не кощунственный. И кстати, сохранилась запись…

ИА Красная Весна: Вы хотите сказать про запись разговора Блока и Есенина, о котором Вы пишете в своей книге?

Андрей Дударев: Да, тогда не будем возвращаться к этому контексту, скажем просто — не кощунственный.

«Раскрою» Маяковского — это то же самое, что «выплевывая изо рта» Есенина. Есенин после «выплевываю изо рта» пишет: «Я иным Тебя, Господи, сделаю». И Маяковский не режет Бога, а кроит, как портной, для того, чтобы лоскуты сшить в прекрасный образ Творца. Образ, искаженный в сознании его современников.

В христианстве и Маяковского, и Есенина интересовало как раз-таки развитие человека. Это способность думать. И у человека в общем-то это основная функция, которая делает его человеком. Думать! Разум! Разум, свобода и вечность — то, что создал Бог в человеке, в этом объекте. И поскольку в христианстве это уже очень-очень всё обосновано, эти поэты считали: зачем заново велосипед придумывать, мы будем отталкиваться. Но вместе с тем они именно этот момент выпячивали. Они совершенно не говорили о молитве, о посте церковной жизни, о богослужении. Они не были, я больше чем уверен, воцерковленными людьми. По крайней мере, после революции. Но вот эта тема — человек: о чем собственно христианство, Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом — и вот именно это и интересовало и Маяковского, и Есенина в христианстве. И, в общем, об этом поэзия. И когда мы говорим о революции, то Маяковский видел в революции в первую очередь человека, его развитие. Свою революционную поэму в 1917 году он назвал «Человек». Там он сравнивает себя с Иисусом Христом не в том плане, что вот я, дескать, такой же, мессия. Нет, он сравнивает себя в человеческом плане: вот вы Иисусу Христу кланяетесь, а чего вы мне не кланяетесь? Чем я хуже?

Для него вообще не важно… Лев Толстой — человек или булочник, сапожник — неважно, просто человек. У каждого человека есть возможности. И Владимир Ильич Ульянов-Ленин, слова которого в этом отношении перевернули и закрепили в таком извращенном виде — о кухарке, которая управляет государством: «каждая кухарка может управлять государством» — именно так эти слова сохранились в народной памяти и звучат в оценках политических способностей Ленина и того времени. На самом деле эти слова взяты из статьи 1918 года Владимира Ильича Ульянова-Ленина под названием «Смогут ли большевики удержать государственную власть», где он рассуждает о способах управления государством, средствах. Он говорит следующее: мы, большевики, не утописты, и мы понимаем, что любой чернорабочий или кухарка не смогут тут же приступить к делу управления государством, потому что они должны этому научиться. Но вместе с тем мы не имеем права устранять их от этого процесса только потому, что они не умеют. Они могут, но просто не умеют. И мы должны привлекать их, потому что кто-то из них, пожелав управлять государством, сможет этому научиться.

Этот потенциал Владимир Ильич Ульянов-Ленин в человеке видел, и Маяковский именно это оценил в Ленине, и поэтому он посвятил Владимиру Ильичу поэму. А вот, скажем, Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин не дождался от Маяковского ни строчки. Спрашивается, почему? Мы сейчас можем субъективно рассуждать, потому что это очень сложная тема, связанная со Сталиным. Мы не можем закрывать глаза на очевидные достижения этого руководителя. Я имею в виду индустриализацию, победу в Великой Отечественной войне — это просто незыблемо. Это безусловно. Это объективно. Но вместе с тем за этим всем стоит серьезная проблема, и неизвестно, что на чаше весов перевесит.

С точки зрения абсолютной истины, так можно выразиться, с одной стороны — индустриализация, победа в Великой Отечественной войне, а с другой стороны — человек.

Страну построили, в войне победили, а человека низвели просто до ничтожества. Ведь многие сегодня говорят, что победа в Великой Отечественной войне во многом обусловлена тем, что люди совершенно не видели себя отдельными от государства. Они совершенно не представляли, что они могут что-то сделать сами по себе, вне государства, вне этой системы. Это то, что было сформировано в них со второй половины 20-х, в 30-е годы, когда Иосиф Виссарионович Джугашвили пришел к власти и, я не знаю опять точно, есть это или нет, но говорят, что есть дневники Сталина, где он рассуждает о том, какой способ управления государством выбрать. Два пути есть в общем и целом — это путь развития человека, когда ты будешь отдельного человека развивать, каждого человека, как Владимир Ильич Ульянов-Ленин хотел. Тогда люди станут интересны друг другу, они будут друг другом интересоваться — таким образом они будут объединяться в народ, в государство. Есть другой путь: можно людей заставить просто. Не спрашивая их желания: хочешь ты, не хочешь… И Иосиф Виссарионович выбирает второй путь. Он первый отбрасывает, говорит, что это утопия — верить в каждого человека, давать возможность каждому человеку. Он сознательно выбирает второй путь, и потом его реализуют в программах 30-х годов и во время Великой Отечественной войны, когда люди, совершенно не жалея себя, шли в атаку.

Мы говорим об очень тонких вещах сейчас. Очень важно понять, что тут нет хороших и плохих, тут нет добра и зла. Я бы сказал, что тут есть большее и меньшее зло. И когда свершилась Великая Октябрьская Революция, многие сторонники ее — именно сторонники революции духа, которые, как Ленин, как Маяковский видели в революции развитие человека — они стали разочаровываться буквально. Многие до отчаяния доходили, потому что видели, что люди и не хотят развиваться. Им дали возможность развиваться, а они не хотят. И у Иосифа Виссарионовича именно здесь, я считаю, рождается решение избрать другой путь: ну раз не хотите, мы вас заставим. Государству как-то нужно существовать. «Если мы будем ждать, когда вы захотите развиваться, во что превратится государство? Мы его просто никогда не построим. И вы будете ходить, пока кто-то вас извне не захватит, не присвоит, или не уничтожит, воспользовавшись вашим таким неопределенным состоянием. И потом будет жить на вашей территории, пользоваться вашими ресурсами и так далее. И поэтому я вас заставлю. Я скажу вам, что вам делать, а вы потом решите: хотите вы, не хотите. А нам, собственно, и неважно, хотите вы или не хотите». И этот вопрос до сих пор не решен.

ИА Красная Весна: Об этом, наверное, Маяковский писал, когда говорил, что надо выволакивать будущее. Он как раз об этом тревожится по той причине, что нужно развивать человека, а не идет это развитие, да?

Андрей Дударев: Безусловно, безусловно. В конце 1922-го — начале 1923 года Маяковский напишет поэму «Про это», которую сочтет лучшей в своем творчестве. Это же самое говорят современные литературоведы: что поэма «Про это» — лучшее в творчестве Владимира Маяковского. Она, ну что ли, самая емкая в плане мироощущения Маяковского и в плане неких результатов от его творчества. Поэма о чем? Маяковский начинает с взаимоотношений мужчины и женщины и изображает мужчину, который стандартно относится к женщине, медведем. Человек превращается в медведя, в животное. А потом Маяковский пытается вывести человека из этого животного состояния, исследует процесс, который Маяковский предъявил как размедвеженье. В основе этого процесса размедвеженья лежит изменение отношения человека — мужчины — к женщине. Он начинает видеть в женщине человека. Не лицо противоположного пола, а человека. А потом переходит от этого человека к другому человеку, к людям, ко всему земному шару, а потом вообще ко всей вселенной. И вот здесь Маяковский очень красочно, как всегда, формулирует то, что происходит в стране вот в этом самом 1922-м году, о котором мы говорим все и в связи с поэмой «Про это», и в связи с созданием Союза Советских Социалистических республик.

Что происходит с людьми? Маяковский пишет:

Сомнете периной

и волю

и камень.

Коммуна —

и то завернется комом.

Столетия

жили своими домками

и нынче зажили своим домкомом!

Октябрь прогремел,

карающий,

судный.

Вы

под его огнеперым крылом

расставились,

разложили посудины.

Паучьих волос не расчешешь колом.

Исчезни, дом,

родимое место!

Прощайте! —

Отбросил ступѐней последок.

— Какое тому поможет семейство?!

Любовь цыплячья!

Любвишка наседок!

И вот что мы имеем. На заре вот этого Союза. Вот что происходит с человеком в самом начале создания СССР. Ведь это, как говорят, семья народов. Вот эта семья, по идее, должна начинаться с начальной ячейки — с семьи: вот мужчина, женщина, ребенок. А в этой семье нет любви. Тот же Маяковский о семье… заходит он в дом:

Бегу.

Мозги шевелят адресами.

Во-первых,

на Пресню,

туда,

по задворкам.

Тянет инстинктом семейная норка.

За мной

всероссийские,

теряясь точкой,

сын за сыном,

дочка за дочкой.— Володя!

На Рождество!

Вот радость!

Радость-то во!.. —

Прихожая тьма.

Электричество комната.

Сразу —

наискось лица родни.

— Володя!

Господи!

Что это?

В чем это?

Ты в красном весь.

Покажи воротник!

— Не важно, мама,

дома вымою.

Теперь у меня раздолье —

вода.

Не в этом дело.

Родные!

Любимые!

Ведь вы меня любите?

Любите?

Да?

Так слушайте ж!

Тетя!

Сестры!

Мама!

Туши́те елку!

Заприте дом!

Я вас поведу…

вы пойдете…

Мы прямо…

сейчас же…

все

возьмем и пойдем.

Не бойтесь —

это совсем недалёко —

600 с небольшим этих крохотных верст.

Мы будем там во мгновение ока.

Он ждет.

Мы вылезем прямо на мост.

— Володя,

родной,

успокойся! —

Но я им

на этот семейственный писк голосков:

— Так что ж?!

Любовь заменяете чаем?

Любовь заменяете штопкой носков?Не вы —

не мама Альсандра Альсеевна.

Вселенная вся семьею засеяна.

Смотрите,

мачт корабельных щетина —

в Германию врезался Одера клин.

Слезайте, мама,

уже мы в Штеттине.

Сейчас,

мама,

несемся в Берлин.

Сейчас летите, мотором урча, вы:

Париж,

Америка,

Бруклинский мост,

Сахара,

и здесь

с негритоской курчавой

лакает семейкой чай негритос.

И здесь «Сомнете периной и волю и камень…», о чем мы уже говорили. О чем Маяковский? С одной стороны, он призывает человека к каким-то таким совершенно невероятным масштабам. Семья — это вот «Вселенная вся семьею засеяна». Не Земля только, а Вселенная. То есть речь идет и о пространстве вне Земли. А с другой стороны, он говорит, что вот вы говорите, что меня любите, а я этого не вижу. Вас интересует только то, в чем я. Не «что я», а «в чем я».

Вот и получается так, что с точки зрения Маяковского развитие человека приводит к вселенской семье, вселенскому братству. А вот деградация человека и поощрение этой деградации с точки зрения Иосифа Виссарионовича — я хотел бы напомнить о том, что Джугашвили не дождался от Маяковского ни строчки — с точки зрения Маяковского позиция Сталина — она строит государство, но она совершенно уничтожает перспективу братства. Потом начинается вражда между государствами. Потом начинается война, а за войной — смерть. И конец.

ИА Красная Весна: Можно ли сказать, что уже тогда, в 22-м году, вообще в эту эпоху поэты, такие как Маяковский, Есенин — они уже видели вот эту угрозу грядущего омещанивания, схлопывания общества, что потом в конце концов, наверное, и сыграло самую значительную роль в гибели СССР?

Андрей Дударев: Самым, наверное, ярким произведением Есенина об этом является «Русь советская». По-моему, это 24-й год. То есть, по-свежему: Советский Союз образовался — он пишет так:

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.

На перекличке дружбы многих нет.

Я вновь вернулся в край осиротелый,

В котором не был восемь лет.Кого позвать мне? С кем мне поделиться

Той грустной радостью, что я остался жив?

Здесь даже мельница — бревенчатая птица

С крылом единственным — стоит, глаза смежив.Я никому здесь не знаком,

А те, что помнили, давно забыли.

И там, где был когда-то отчий дом,

Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.А жизнь кипит.

Вокруг меня снуют

И старые и молодые лица.

Но некому мне шляпой поклониться,

Ни в чьих глазах не нахожу приют.И в голове моей проходят роем думы:

Что родина?

Ужели это сны?

Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый

Бог весть с какой далекой стороны.И это я!

Я, гражданин села,

Которое лишь тем и будет знаменито,

Что здесь когда-то баба родила

Российского скандального пиита.Но голос мысли сердцу говорит:

«Опомнись! Чем же ты обижен?

Ведь это только новый свет горит

Другого поколения у хижин.Уже ты стал немного отцветать,

Другие юноши поют другие песни.

Они, пожалуй, будут интересней —

Уж не село, а вся земля им мать».Ах, родина, какой я стал смешной!

На щеки впалые летит сухой румянец.

Язык сограждан стал мне как чужой,

В своей стране я словно иностранец.Вот вижу я:

Воскресные сельчане

У волости, как в церковь, собрались.

Корявыми немытыми речами

Они свою обсуживают «жись».Уж вечер. Жидкой позолотой

Закат обрызгал серые поля.

И ноги босые, как телки под ворота,

Уткнули по канавам тополя.Хромой красноармеец с ликом сонным,

В воспоминаниях морщиня лоб,

Рассказывает важно о Буденном,

О том, как красные отбили Перекоп.«Уж мы его — и этак и раз-этак, —

Буржуя энтого… которого… в Крыму…»

И клены морщатся ушами длинных веток,

И бабы охают в немую полутьму.С горы идет крестьянский комсомол,

И под гармонику, наяривая рьяно,

Поют агитки Бедного Демьяна,

Веселым криком оглашая дол.Вот так страна!

Какого ж я рожна

Орал в стихах, что я с народом дружен?

Моя поэзия здесь больше не нужна,

Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.Ну что ж!

Прости, родной приют.

Чем сослужил тебе — и тем уж я доволен.

Пускай меня сегодня не поют —

Я пел тогда, когда был край мой болен.Приемлю все,

Как есть все принимаю.

Готов идти по выбитым следам,

Отдам всю душу октябрю и маю,

Но только лиры милой не отдам.Я не отдам ее в чужие руки, —

Ни матери, ни другу, ни жене.

Лишь только мне она свои вверяла звуки

И песни нежные лишь только пела мне.Цветите, юные, и здоровейте телом!

У вас иная жизнь. У вас другой напев.

А я пойду один к неведомым пределам,

Душой бунтующей навеки присмирев.Но и тогда,

Когда на всей планете

Пройдет вражда племен,

Исчезнет ложь и грусть, —

Я буду воспевать

Всем существом в поэте

Шестую часть земли

С названьем кратким «Русь».Ну, это свидетель. И этот документ о том, что тогда происходило. Мы видим, что очень созвучно с тем, о чем Маяковский пишет. И тут тоже проблематика та же самая — человек и общество. Вы там: «Вся земля — мать, а я вам не нужен». Вот, человек не нужен. Но вместе с тем именно человек есть начало вот этого вашего братства. А вы совершенно это забыли. Для вас вот приказ, инструкция: «Мы теперь одна страна, мы теперь один народ, мы теперь чем-то объединены». Инструкции есть, и всё! Но это очень ненадежно, и мы видим, чем это закончилось через семьдесят лет. Закончилось тем, что очень быстро все в разные стороны разбежались. Почему? Потому что не было твердого основания в человеке, в единице.

И, кстати, то, на чем зациклился Маяковский в последние годы своей жизни: я имею в виду — бюрократия, которую он клеймил в каждом своем произведении. И современники считали, что Маяковский ну просто заболел вот этой критикой бюрократов, что вообще есть другие темы. Страна развивается, и надо ее прославлять, а он всё: «Бюрократы! Бюрократы! Бюрократы!» А кто такие бюрократы? Это как раз проводники системы, которые заставляют людей объединяться, заставляют людей делать то, что необходимо для системы. Это посредники между государством и человеком. И вот эти бюрократы стали в стране главными. И Маяковский пишет, что это плохо. Это плохо, должен быть главным человек. По крайней мере, такая была идея в семнадцатом году.

ИА Красная Весна: Но все-таки Есенин — вот вы сами об этом пишете — он, наверное, был в определенной степени оптимистом, если говорил, что «через сто лет меня поймут». То есть какая-то была надежда, что через сто лет люди как-то разовьются, наверное, и начнет доходить.

Андрей Дударев: Ну безусловно, потому что и один, и второй — они в человека-то верили. И эти слова… Я почему на этих людях зациклился: они просто-таки задавали тон всему, что происходило тогда в поэзии. Это не моя точка зрения, это некая такая субъективная оценка всего, что ты слышишь об этом времени, о поэзии этого времени. Но есть свидетельства, свидетельства современников, причем очень такие красочные, в лице Паустовского Константина Георгиевича. Он сказал, что в первые годы после революции умами молодых людей владел Маяковский, сердцами — Есенин. Потом эти слова цензура изменила, и мы их знаем (вот если в книжке поискать, то вы найдете): «В первые годы после революции умами и сердцами молодых людей владели Маяковский и Есенин». А Паустовский сказал так: что умами — Маяковский, сердцами — Есенин. Но эти люди чувствовали свою близость, близость своих позиций. Поэтому они и пересекались на политических баталиях. Когда темы разные, о чем, собственно, спорить? А спор тогда, когда баталии завязывались, когда есть общая тема. А общая тема была — человек и его развитие. И поэтому — христианство. И поэтому один и второй были на этом зациклены. Ни по чему другому: там не было никакого такого, знаете, слепого послушания, как многие сегодня в христианстве видят: «вот, надо отсечь свою волю… гордыня — главный порок…» и так далее. Нет-нет. Нет, христианство не об этом. Христианство, если говорить о послушании — это внимание к тому, что ты слышишь. К каждому человеку.

Это сомнение, да, в своей правоте. Но это сомнение — оно рождается в твоем стремлении развиваться. Но когда человек не развивается, он всегда прав. «Я прав! Всё». Потому что всё, он остановился. «Вот это белое, это — черное. Всё». А когда человек развивается, он всегда сомневается: «А прав ли я?» И он слушает. И вот «послушание» — оно отсюда. А сегодня это всё превратилось в исполнение каких-то приказов, совершенно нелепых зачастую. Нет, нет, совершенно не это христианство привлекало Маяковского и Есенина, а христианство, которое должно сделать человека Богом.

ИА Красная Весна: _Ну вот поэты, вообще любые, как вы правильно заметили, художники крупные, они, с одной стороны, могут предвидеть будущее, а с другой стороны — формировать его. Вот вы говорили о том, что они его формировали, да? И, наверное, это и сейчас очень актуально, особенно в той ситуации, в которой сейчас страна оказалась. Но, к сожалению, наверное… Хотелось бы как раз ваше мнение узнать: а вот сейчас есть какие-то выразители современного духа, какие-то вот — ну, не хочется сравнивать, да… равновеликие?

Андрей Дударев: Да, конечно, есть! Две тысячи двенадцатый год. Ну это наше время, или нет?

ИА Красная Весна: Наше, конечно.

Андрей Дударев: Ну, наше. Двенадцатый год. В масштабах, если мы говорим о двадцать втором, то двенадцатый год — это наше время.

Открываем интернет, ищем «Герман Оскарович Греф о человеке» и находим его выступление, его реплику на каком-то международном сейшене, где зашла речь о необходимости как раз того, о чем Ленин говорил, о чем Маяковский: привлечения, большего привлечения рядовых граждан к управлению государством. По-моему, шла речь об информации: что необходимо информировать людей, чтобы они знали, говорить им правду.

ИА Красная Весна: Обучать, как раз, по-моему.

Андрей Дударев: Да, я вот тонкости в контексте не помню, но вот суть именно в этом.

И Греф просто взорвался: «Вы не понимаете, о чем вы говорите! О какой информации, о какой доступности? Вы себе не представляете это…» Как, говорит, можно? Как можно информацию делать достоянием всех? Нет, конечно». «Как только, — говорит (это цитата), — как только человек осознает основу своего Я, самоидентифицируется, управлять или манипулировать им станет невозможно. Как мы будем управлять государством?» — спрашивает он.

То есть, для него главное — это жизнь системы. Чтобы система функционировала исправно, стабильно, как часы. А человек…

ИА Красная Весна: Просто из этого сравнения получается, что такие люди, как Маяковский, как Есенин, были вот в этом восходящем государственном потоке. Когда была надежда на то, что начнет развиваться человек. И сейчас мы о таких людях не слышим, потому что государство движется ровно в противоположном направлении. Получается так?

Андрей Дударев: Если основываться на позиции Германа Оскаровича — да. И мы знаем, что девяностые годы были окрашены надеждами… Я бы сказал, если мы уж говорим о поэзии, то выразителем позиции, противоположной позиции Грефа, был Виктор Цой. Практически все его последние песни, они как раз о человеке, о его плачевном состоянии в современном обществе. С одной стороны, дают свободу, а с другой стороны, очень трудно человеку сегодня продвигаться: и реализовываться, и реализовывать, и так далее.

Государство все равно без человека не справляется, и чем активнее государство будет привлекать человека… Я бы, наверное, сказал, что сегодня необходимо выработать систему — в этом заинтересован, я думаю, глава государства — систему, которая выявляла бы тех, кто действительно делает. Это и так делается, это их руками делается, только мы этих людей не знаем. Они за свой труд получают копейки, они тратят время и силы на то, чтобы выживать, элементарно домой что-то принести. А если о них узнали бы, если бы именно их поставили бы на места, то эти люди бы работали в десять раз больше, и в десять раз эффективнее была бы работа системы. Необходим инструмент выявления тех, кто действительно делает, а не тех, кто озвучивает.

ИА Красная Весна: Но для этого нужен, мне кажется, главным образом проект. То есть мы можем сейчас с высоты исторических знаний наших спорить о том, хорош или плох был проект, который, например, продвигал Иосиф Виссарионович. Но по крайней мере он был, да?

Андрей Дударев: Был, да.

ИА Красная Весна: А что удалось Вам за последние годы?

Андрей Дударев: За четырнадцать лет я осуществил несколько социальных проектов, как их сегодня называют, по созданию общественных пространств в виде скверов. Один сквер, если хронологически, в 2012-м году — сквер с бюстом Владимиру Маяковскому. Второй сквер с памятником Льву Николаевичу Толстому — в 2013-м году. В 2014-м году мы открыли дачу Маяковского (с 2008-го года я ее восстанавливал). В 2015-м году был установлен танк времен Великой Отечественной войны в память семидесятилетия Победы.

ИА Красная Весна: Который мы видим, проезжая к дому-музею Маяковского.

Андрей Дударев: Да, верно. В 2015-м году. А в 2016-м году я хотел расширить сквер, и для этого мы уже нашли части от самолета Ил-2 времен войны, но до сих пор этот самолет лежит у меня на даче Маяковского. Сквер, который я на 70% благоустроил, город «отжал» у меня. Ну как «отжал»: они сначала разрешили, а у нас глава каждый год меняется. Новый глава пришел и сказал: «Нет, вот мы теперь будем делать…» Они выделили на этот сквер 60 миллионов, назвали «Сквер Солнца». Говорят, нам военная тема больше не нужна, мы вот хотим Маяковскому посвятить. Опять же, тема, которую я разрабатывал — Маяковскому. Будет «Сквер Солнца»: в центре будет Солнце, а не самолет.

Сквер сделали за шестьдесят миллионов. Ну, 70% уже было готово. Никто мне деньги не вернул. Я-то это делал всё за свой счет и за счет моих друзей, которых я «заводил» на эти процессы. А они эти шестьдесят миллионов как-то освоили. Но самое интересное, что в этом сквере до сих пор нет Солнца — его не сделали. То ли денег не хватило, то ли украли деньги. Меня спрашивают, а зачем вы это делаете? И хотят услышать всегда: «я это делаю для людей, чтоб людям было хорошо» и так далее. Нет, я это делаю для себя: мне это интересно, просто мне интересно. Мне интересно сформировать собственное мнение о поэзии Маяковского, к которому большинство людей относится предвзято, как к трибуну, к революционеру, к развратнику и т. д. Мне хотелось бы сформировать свое отношение к Льву Николаевичу Толстому, которого сегодня многие считают личностью «так себе», поскольку он не дружил с Церковью, и он хорошим быть не может, потому что он не дружил с Церковью.

Конфликт Льва Николаевича Толстого с Церковью раздут. Лев Николаевич был единственным писателем, мыслителем такого масштаба в свое время, который думал о Церкви, думал об Иисусе Христе и писал о них.

Современные критики Церкви в отличие от Толстого не имеют морального права на свою критику, потому что в отличие от Льва Николаевича они не жили церковной жизнью, никогда не постились, никогда не причащались, а берутся рассуждать о Церкви. Они рассуждают о ней извне, а Лев Николаевич рассуждал изнутри.

Мне бы хотелось сформировать свое мнение, а, сформировав, я его транслирую вот таким образом: устраивая общественные пространства в исключительно помойках. Вот я никогда ни одну территорию хорошую, приглядную, завидную не использовал для этих целей. Я выбирал то, что никому не надо: стоит там уже десятилетиями, прозябает, все это удручает. Вот эти территории брал и делал эти территории садами, по принципу, было плохо — стало красиво. И я от этого получаю удовольствие. Я примерно подсчитывал, сколько за эти годы вложено вот в эти общественные пространства средств. Это десятки миллионов рублей. Ну я, естественно, мог бы за эти деньги вкусно есть, красиво отдыхать и так далее. Но вот удовольствие я лично получаю от того, что вкладываю средства вот в такие проекты, я это делаю для себя. Потому что получаю от этого удовольствие, но вместе с тем удовольствие вместе со мной получают и люди. Но я совершенно не стремлюсь к этому, и вот что я об этом хотел сказать.

Мне кажется, что в этом национальная идея должна быть: сделать все для того, чтобы человек мог поверить в то, что он может получить удовольствие от жизни, реализуя свой внутренний мир, развивая себя, и параллельно и одновременно с этим пользу будет получать государство — вот о чем. А когда мы начинаем с обратного: вот мы сейчас придумаем как и потом будем строить — я думаю, что это вот то, о чем писал, как раз Есенин в этой «Руси Советской». Что, с одной стороны, вся Земля вам мать, а, с другой стороны, я люблю всех — значит я никого не люблю. А если люблю — конкретного человека. Ведь даже в Евангелии призыв не всех любить. «Люби ближнего». Но кто такой ближний? Это не родственник. Это тот, кто рядом с тобой теперь и сейчас, в данный момент. Ближнего, всякий раз — ближнего. И я думаю, что основная заповедь для государства от Бога такая: «Человек — живи. Человек живи, здесь и сейчас». И государство будет процветать!

А знаете, какая идея была в этом памятнике танка? После Льва Толстого это было. «Лев Толстой плохой, потому что он с Церковью не дружит». А в танке идея такая: танк сверху и на нем звезда. А под танком разбитая немецкая пушка с Тевтонским крестом, связанные цепью. И Тевтонский крест — это христианский крест, который фашисты использовали в своих интересах, но тем не менее это христианская символика. Звезда победила крест. Хотя крест не может, не может проиграть, потому что он Бог, а Бог — самый сильный. И тут вот соотношения внешнего и внутреннего. Иногда звезда может нести в себе Бога, а иногда крест может нести в себе дьявола. Вот такая примерно была идея этого монумента. Это как бы мое отношение к Великой Отечественной войне. И, кстати говоря, к тому же Иосифу Виссарионовичу, который был главнокомандующим, и без него, объективно, этой победы бы не было.

ИА Красная Весна: Хочу спросить последнее. А что сейчас читать? Вот вы занимаетесь поэзией, и сегодня мы тоже поговорили об актуальности всего этого сейчас. Вот из того же Есенина, Маяковского. Или что-то современное.

Андрей Дударев: Я не могу ничего сказать. Абсолютно ничего сказать, что читать. Я думаю, что чтение — это следствие. Следствие или результат дела. Сначала дело, а потом захочешь читать. Я читаю исключительно то, что мне помогает делать свое дело. Я ищу ответа. Когда я его не нахожу сам, я начинаю читать. Или в архив еду, там документы ищу, или своих коллег краеведов… ворошу в поиске информации, которой мне не достает. Вот начало — я. Вот я что-то делаю, а потом я начинаю. Как я могу сказать: «Читайте это, это, это». Да какое отношение это имеет к людям? У каждого свое дело, и каждый, так сказать, должен находить себе чтиво соответственно его делу. Поэтому я могу сказать: не читайте, а делайте. Делайте, а чтение найдете себе соответствующее.

Эти поэты — они не писали, я думаю, для того, чтобы их читали, чтобы их запомнили. Я думаю, что эти люди жили собственными интересами, собственным удовольствием, удовольствием с большой буквы, естественно, — не вот этим сиюминутным, а удовольствием, которое делает человека счастливым.

И, кстати, Маяковский в поэме «Человек» пишет буквально следующее:

Судите:

говорящую рыбёшку

выудим нитями невода

и поём,

поём золотую,

воспеваем рыбачью удаль.

Как же

себя мне не петь,

если весь я -

сплошная невидаль,

если каждое движение моё -

огромное,

необъяснимое чудо.

Вот, о чем идет речь. Поэтому люди эти были погружены в самих себя. Опять возвращаюсь к христианству: идея-то та же самая: Царство Божье внутри вас. Где искать счастье? Вне себя? В поиске национальной идеи? Нет, внутри себя, внутри себя! Погружаясь в себя, познавая самого себя, наполняя самого себя для того, чтобы у тебя было желание, желание что-то сделать. Все эти мелкие желания — они проходят. А вот желание, которое…

Я о таких желаниях говорю! Чтобы мы просыпались утром и у нас было громадье планов, чтобы мы просыпались и мучились от того, что нам сложно сделать выбор: это делать или это. Нет, лучше это, это, а потом, нет, лучше вот это. Вечером чтобы мы сожалели о том, что наступает ночь, и вообще: ну почему человек так устроен, что ему нужно спать? Чтоб мы сожалели об этом. Вот я о таких желаниях говорю.

И, если угодно, то в церковь мы для того же должны ходить. Если мы, выходя из церкви, не имеем вот этих желаний, которые нас раздирают, то, значит, никакого Бога мы не получили, что бы мы там ни делали: хоть мы причащаемся, к каким-то святыням прикладываемся. Мы в церковь идем за желанием. Мы идем пустыми, а должны уйти наполненными. И вот, в чем смысл — в этом наполнении человека. Если человек наполнен, то он найдет себе и чтиво, он найдет себе и применение, и он обязательно построит государство. Вот наполнение человека. Я думаю, что наполнение человека желаниями — это и есть национальная идея, если угодно.

ИА Красная Весна: Большое Вам спасибо!

Владимир Васильев